Vorlesezeit für Kinder: 174 min

Auf den oft besungenen Sudeten haust in friedlicher Eintracht der berufene Berggeist, Rübezahl genannt, der das Riesengebirge berühmt gemacht hat. Dieser Fürst der Gnomen besitzt zwar auf der Oberfläche der Erde nur ein kleines Gebiet, von wenigen Meilen im Umfang, mit einer Kette von Bergen umschlossen. Aber unter der urbaren Erdrinde hebt seine Alleinherrschaft an und erstreckt sich auf achtundertsechzig Meilen in die Tiefe, bis zum Mittelpunkt der Erde. Zuweilen beurlaubt er sich aller unterirdischen Regierungssorgen, erhebt sich zur Erholung auf die Grenzfeste seines Gebiets und hat sein Wesen auf dem Riesengebirge, treibt da sein Spiel und Spott mit den Menschenkindern wie ein froher Übermütiger, der, um einmal zu lachen, seinen Nachbarn zu Tode kitzelt.

Freund Rübezahl ist geartet wie ein Kraftgenie, launisch, ungestüm, sonderbar; bengelhaft, roh, unbescheiden; stolz, eitel, wankelmütig, heute der wärmste Freund, morgen fremd und kalt; zuzeiten gutmütig, edel und empfindsam; aber mit sich selbst in stetem Widerspruch, albern und weise, schalkhaft und bieder, störrisch und beugsam.

Von Olims Zeiten her toste Rübezahl schon im wilden Gebirge, hetzte Bären und Auerochsen aneinander, dass sie zusammen kämpften, oder scheuchte mit grausendem Getöse das scheue Wild vor sich her und stürzte es von den steilen Felsenklippen hinab ins tiefe Tal. Dieser Jagden müde, zog er wieder seine Straße durch die Regionen der Unterwelt und weilte da Jahrhunderte, bis ihn von neuem die Lust anwandelte, sich an die Sonne zu legen und des Anblicks der äußern Schöpfung zu genießen. Wie nahm’s ihn wunder, als einst bei seiner Rückkehr, von dem beschneiten Gipfel des Riesengebirges umherschauend, die Gegend ganz verändert fand! Die düsteren undurchdringlichen Wälder waren ausgehauen und in fruchtbares Ackerland verwandelt, wo reiche Ernten reiften. Zwischen den Pflanzungen blühender Obstbäume ragten die Strohdächer geselliger Dörfer hervor, aus deren Schlot friedlicher Hausrauch in die Luft wirbelte; hier und da stand eine einsame Warte auf dem Abhang eines Berges zu Schutz und Schirm des Landes.

Die Neuheit der Sache und die Annehmlichkeit des ersten Anblicks ergötzten den verwunderten Territorialherrn so sehr, dass er über die eigenmächtigen Pflanzer nicht unwillig ward, noch ihrem Tun und Wesen sie zu stören begehrte, sondern sie ruhig im Besitz ihres angemaßten Eigentums ließ, wie ein gutmütiger Hausvater der geselligen Schwalbe oder selbst dem überlästigen Spatz unter seinem Obdach Aufenthalt gestattet. Sogar ward er Sinnes, mit den Menschen Bekanntschaft zu machen und mit ihnen Umgang zu pflegen, Er nahm die Gestalt eines rüstigen Ackerknechtes an und verdingte sich bei dem ersten besten Landwirt. Alles was er unternahm, gedieh wohl unter seiner Hand, und Rips, der Ackerknecht, war für den besten Arbeiter im Dorfe bekannt. Aber sein Brotherr war ein Prasser und Schlemmer, der ihm für seine Mühe und Arbeit wenig Dank wusste. Darum schied er von ihm und kam zu dessen Nachbar, der ihm seine Schafherde unterstellte. Die Herde gedieh gleichfalls unter seiner Hand und mehrte sich, kein Schaf stürzte vom Felsen herab das Genick, und keins zerriss der Wolf. Aber sein Brotherr war ein karger Filz, der seinen treuen Knecht nicht lohnte wie er sollte. Denn er stahl den besten Widder aus der Herde und kürzte dafür den Hirtenlohn. Darum entlief er dem Geizhals und diente dem Richter als Herrenknecht, ward die Geißel der Diebe und frönte der Justiz mit strengem Eifer. Aber der Richter war ein ungerechter Mann, beugte das Recht, richtete nach Gunst und spottete der Gesetze. Weil Rips nun nicht das Werkzeug der Ungerechtigkeit sein wollte, sagte er dem Richter den Dienst auf und ward in den Kerker geworfen, aus dem er jedoch auf dem gewöhnlichen Wege der Geister, durchs Schlüsselloch, leicht einen Ausweg fand.

Dieser erste Versuch, das Studium der Menschenkunde zu treiben, konnte ihn unmöglich zur Menschenliebe erwärmen. Er kehrte mit Verdruss auf seine Felsenzinne zurück, überschaute von da die lachenden Gefilde und wunderte sich, dass die Mutter Natur ihre Spenden an solche Brut verlieh. Desungeachtet wagte er noch eine Ausflucht ins Land fürs Studium der Menschheit, schlich unsichtbar herab ins Tal und lauschte in Busch und Hecken. Da stand vor ihm die Gestalt eines reizvollen Mädchens, lieblich anzuschauen, denn sie stieg eben ins Bad. Rings um sie hatten sich ihre Gespielinnen im Gras gelagert an einem Wasserfalle, der seine Silberflut in ein kunstloses Becken goss, scherzten und kosten mit ihrer Gebieterin in unschuldsvoller Fröhlichkeit. Dieser Anblick wirkte so wundervoll auf den lauschenden Berggeist, dass er schier seine geistige Natur und Eigenschaft vergaß und sich das Los der Sterblichkeit wünschte. Deshalb verwandelte er sich in einen blühenden Jüngling. Das war der rechte Weg, ein Mädchenideal in seiner ganzen Vollkommenheit zu umfassen. Es erwachten Gefühle in seiner Brust, von denen er seit seiner Existenz noch nichts geahnt hatte. Alle Ideen bekamen einen neuen Schwung. Ein unwiderstehlicher Trieb zog ihn nach dem Wasserfalle hin, und doch empfand er eine gewisse Scheu, durchs Gesträuch hervorzubrechen durch das sein Auge gleichwohl eine verstohlene Aussicht auszuspähen strebte.

Die schöne Nymphe war die Tochter des schlesischen Pharao, der in der Gegend des Riesengebirges damals herrschte. Sie pflegte oft mit den Jungfrauen des Hofes in den Hainen und Büschen des Gebirges zu lustwandeln und, wenn der Tag heiß war, sich bei der Felsenquelle am Wasserfalle zu erfrischen und darin zu baden. Von diesem Berggeist an diesen Platz, den er nicht mehr verließ, und täglich der Wiederkehr der reizenden Badegesellschaft mit Ungeduld entgegen harrte.

Die Nymphe zögerte lange, doch in der Mittagsstunde eines schwülen Sommertages besuchte sie wieder mit ihrem Gefolge die kühlen Schatten am Wasserfalle. Ihre Verwunderung ging über alles, da sie den Ort ganz verändert fand. Die rohen Felsen waren mit Marmor und Alabaster bekleidet, das Wasser stürzte nicht mehr in einem wilden Strom von der steilen Bergwand, sondern rauschte, durch viele Abstufungen gebrochen, mit sanften Gemurmel in ein weites Marmorbecken herunter. Maßlieben, Zeitlosen und das romantische Blümlein Vergissmeinnicht blühten an dessen Rande, Rosenhecken, mit wildem Jasmin und Silberblüten vermengt, zogen sich in einiger Entfernung umher und bildeten das angenehmste Luststück. Rechts und links der Kaskade öffnete sich der doppelte Eingang einer prächtigen Grotte, deren Wände und Bogengewölbe mit mosaischer Bekleidung prangten, von farbigen Erzstufen, Bergkristall und Frauenglas, alles funkelnd und flimmernd, dass der Abglanz davon das Auge blendete.

Die Prinzessin stand lange in stummer Verwunderung da, wusste nicht, ob sie ihren Augen trauen, diesen zauberhaften Ort betreten oder fliehen sollte. Nachdem sie mit ihrem Gefolge in diesem kleinen Tempel sich sattsam erlustigt und alles fleißig durchgemustert hatte lüstete sie, in dem Bassin zu baden. Kaum war sie über den glatten Rand des Marmorbeckens hinab geschlüpft, so sank sie in eine endlose Tiefe. Laut ließ die bange Schar der erschrockenen Mädchen Klage, Ach und Weh erschallen , als ihr Fräulein vor ihren Augen dahinschwand. Sie liefen ängstlich am marmornen Gestade hin und wieder, indes das Springwasser recht geflissentlich sie mit einem Platzregen nach dem anderen übergoss.

Hier war kein anderer Rat, als dem Könige die traurige Begebenheit mit seiner Tochter zu hinterbringen. Wehklagend begegneten ihm die Mädchen, da er eben mit seinen Jägern zu Walde zog. Der König zerriss sein Kleid vor Betrübnis und Entsetzen, nahm die goldene Krone vom Haupte, verhüllte sein Angesicht mit dem Purpurmantel, weinte uns stöhnte laut über den Verlust der schönen Emma. Nachdem er der Vaterliebe den ersten Tränenzoll entrichtet hatte, stärkte er seinen Mut und eilte, das Abenteuer am Wasserfalle selbst zu beschauen. Aber der angenehme Zauber war verschwunden, die rohe Natur stand wieder da in ihrer vorigen Wildheit. Da war keine Grotte, kein Rosengehege, keine Jasminlaube.

Unterdessen hatte der Berggeist die liebreizende Emma durch einen unterirdischen Weg in einen prächtigen Palast geführt. Als sich die Lebensgeister der Prinzessin wieder erholt hatten, befand sie sich auf einem Sofa, angetan mit einem Gewand von rosenfarbenem Satin und einem Gürtel von himmelblauer Seide. Ein junger Mann lag zu ihren Füßen und tat ihr mit dem wärmsten Gefühl das Geständnis der Liebe, das sie mit schamhaftem Erröten annahm. Der entzückte Gnom unterrichtete sie hierauf von seinem Stand und seiner Herkunft, von den unterirdischen Staaten, die er beherrschte, führte sie durch die Zimmer und Säle des Schlosses und zeigte ihr alle Pracht und Reichtum. Ein herrlicher Lustgarten umgab das Schloss von drei Seiten, der mit feinen Blumenstücken und Rasenplätzen, auf deren grüner Fläche ein kühler Schatten schwamm, dem Fräulein vornehmlich zu behagen schien. Alle Obstbäume trugen purpurrote, mit Gold gesprenkelte oder zur Hälfte übergoldete Äpfel. In den traulichen Bogengängen lustwandelte das Paar. Sein Blick hing an ihren Lippen, und sein Ohr trank die sanften Töne aus ihrem melodischen Munde. In seinem langen Leben hatte er dergleichen selige Stunden noch nie genossen, als ihm jetzt die erste Liebe gab.

Nicht gleiches Wonnegefühl empfand die reizende Emma. Ein gewisser Trübsinn hing über ihrer Stirn, sanfte Schwermut und zärtliches Hinschmachten offenbarten genug, dass geheime Wünsche in ihrem Herzen verborgen lagen. Er machte gar bald diese Entdeckung und bestrebte sich, durch Liebkosungen diese Wolken zu zerstreuen und die Schöne aufzuheitern, obwohl vergebens. Der Mensch, dachte er bei sich selbst, ist ein geselliges Tier wie die Biene und die Ameise. Der schönen Sterblichen gebricht’s an Unterhaltung. Flugs ging er hinaus ins Feld, zog auf einem Acker ein Dutzend Rüben aus, legte sie in einen zierlichen geflochtenen Deckelkorb und brachte diesen der schönen Emma, die melancholisch einsam in der beschatteten Laube eine Rose entblätterte. „Schönste der Erdentöchter“, redete sie der Gnom an, „du sollst nicht mehr die einsam Trauernde in meiner Wohnung sein. In diesem Korbe ist alles, was du bedarfst, diesen Aufenthalt dir angenehm zu machen. Nimm den kleinen buntgeschälten Stab und gib durch die Berührung mit ihm den Erdengewächsen im Korbe die Gestalten, die dir gefallen.“

Hierauf verließ er die Prinzessin, und sie weilte keinen Augenblick, mit dem Zauberstabe laut Instruktion zu verfahren, nachdem sie den Deckelkorb geöffnet hatte. „Brunhild“, rief sie, „liebe Brunhild, erscheine!“ Und Brunhild lag zu ihren Füßen, umfasste die Knie ihrer Gebieterin und benetzte ihren Schoß mit Freudenzähren. Die Täuschung war so vollkommen, dass Fräulein Emma selbst nicht wusste, wie sie mit ihrer Schöpfung dran war: ob sie die wahre Brunhild hergezaubert hatte, oder ob ein Blendwerk das Auge betrog. Sie überließ sich indessen ganz den Empfindungen der Freude, ihre liebste Gespielin um sich zu haben, lustwandelte mit ihr Hand in Hand im Garten umher, ließ sie dessen herrliche Anlagen bewundern und pflückte ihr goldgesprenkelte Äpfel von den Bäumen. hierauf führte sie ihre Freundin durch alle Zimmer im Palast bis in die Kleiderkammer, wo sie bis zu Sonnenuntergang verweilten. Alle Schleier, Gürtel, Ohrspangen wurden gemustert und anprobiert.

Der spähende Gnom war entzückt über den Tiefblick, den er in das weibliche Herz getan zu haben vermeinte, und freute sich über den guten Fortgang in der Menschenkunde. Die schöne Emma dünkte ihn jetzt schöner, freundlicher und heiterer zu sein als jemals. Sie unterließ nicht, ihren ganzen Rübenvorrat mit dem Zauberstabe zu beleben, gab ihnen die Gestalt der Jungfrauen, die ihr vordem aufzuwarten pflegten, und weil noch zwei Rüben übrig waren, bildete sie eine Zyperkatze um, aus der anderen schuf sie ein niedlich hüpfendes Hündchen. Einige Wochen lang genoss sie die Wonne des gesellschaftlichen Vergnügens ungestört, Sang und Saitenspiel wechselten vom Morgen bis zum Abend. Nur merkte das Fräulein nach Verlauf einiger Zeit, dass die frische Gesichtsfarbe ihrer Gesellschafterinnen etwas abbleichte. Der Spiegel im Marmorsaal ließ zuerst bemerken, dass sie allein wie eine Rose aus der Knospe frisch hervor blühte, da die geliebte Brunhild und die übrigen Jungfrauen welkenden Blumen glichen; gleichwohl versicherten sie alle, dass sie sich wohl befänden, und der freigebige Gnom ließ sie an seiner Tafel auch keinen Mangel leiden. Dennoch zehrten sie sichtbar ab, Leben und Tätigkeit schwand von Tag zu Tag mehr dahin, und alles Jugendfeuer erlosch.

Als die Prinzessin an einem heitern Morgen, durch gesunden Schlaf gestärkt, fröhlich ins Gesellschaftszimmer trat, wie schauderte sie zurück, da ihr ein Haufen eingeschrumpfter Matronen an Stäben und Krücken entgegen zitterte, mit Dumpf- und Keuchhusten beladen, unvermögend sich aufrechtzuerhalten. Das schäkernde Hündchen hatte alle vier von sich gestreckt, und der schmeichelnde Zyper konnte sich vor Kraftlosigkeit kaum noch regen und bewegen. Bestürzt eilte die Prinzessin aus dem Zimmer, der schaudervollen Gesellschaft zu entfliehen, trat hinaus auf den Söller des Portals und rief laut den Gnomen, der alsbald in demütiger Stellung auf ihr Geheiß erschien. „Boshafter Geist“, redete sie ihn zornmütig an, „warum missgönnst du mir die einzige Freude meines harmvollen Lebens, die Schattengesellschaft meiner ehemaligen Gespielinnen? Augenblicklich gib meinen Dirnen Jugend und Wohlgestalt wieder, oder Hass und Verachtung soll deinen Frevel rächen.“ – „Schönste der Erdentöchter, “ entgegnete der Gnom, „zürne nicht über die Gebühr! Alles, was in meiner Gewalt ist, steht in deiner Hand; aber das Unmögliche fordere nicht von mir. Die Kräfte der Natur gehorchen mir, doch vermag ich nichts gegen ihre unwandelbaren Gesetze. Solange vegetierende Kraft in den Rüben war, konnte der magische Stab ihr Pflanzenleben nach deinem Gefallen verwandeln; aber ihre Säfte sind nun vertrocknet, und ihr Wesen neigt sich nach der Zerstörung hin. Denn der belebende Elementargeist ist verraucht. Jedoch das; soll dich nicht kümmern, Geliebte, ein frischgefüllter Deckelkorb kann den Schaden leicht ersetzen. Du wirst daraus alle Gestalten wieder hervorrufen, die du begehrst. Gib jetzt der Mutter Natur ihre Geschenke zurück, die dich so angenehm unterhalten haben. Auf dem großen Rasenplatze im Garten wirst du die Gesellschaft finden.“ Der Gnom entfernte sich darauf, und Fräulein Emma ihren buntgeschälten Stab zur Hand, berührte damit die gerunzelten Weiber, las die eingeschrumpften Rüben zusammen und tat damit, was Kinder, die eines Spielzeugs müde sind, zu tun pflegen: sie warf den Plunder ins Kehricht und dachte nicht mehr daran.

Leichtfüßig hüpfte sie nun über die grünen Matten dahin, den frisch gefüllten Deckelkorb in Empfang zu nehmen, den sie jedoch nirgends fand. Sie ging den Garten auf und nieder, spähte fleißig umher; aber es wollte kein Korb zum Vorschein kommen. Am Traubengeländer kam ihr der Gnom entgegen mit so sichtbarer Verlegenheit, dass sie seine Bestürzung schon von ferne wahrnahm. „Du hast mich getäuscht“, sprach sie, „wo ist der Deckelkorb geblieben? Ich suche ihn schon seit einer Stunde vergebens.“ – „Holde Gebieterin meines Herzens, “ antwortete der Geist, „wirst du mir meinen Unbedacht verzeihen? Ich versprach mehr, als ich geben konnte, ich habe das Land durchzogen, Rüben aufzusuchen, aber sie sind längst geerntet und welken in dumpfigen Kellern. Harre nur drei Mondwechsel in Geduld aus, dann soll dir’s nie an Gelegenheit gebrechen, mit deinen Puppen zu spielen.“ Ehe noch der beredsame Gnom mit dieser Rede zu Ende war, drehte ihm seine Schöne unwillig den Rücken zu, ohne ihm einer Antwort zu würdigen. Er aber hob sich von dannen in die nächste Marktstadt innerhalb seines Gebietes, kaufte, als ein Pächter gestaltet, einen Esel, den er mit schweren Säcken Sämerei belud, womit er einen ganzen Morgen Landes besäte.

Die Rübensaat schoss lustig auf und versprach in kurzer Zeit eine reiche Ernte; Fräulein Emma ging täglich hinaus auf ihr Ackerfeld, das zu besehen sie mehr lüstete als die goldenen Äpfel. Aber Kummer und Missmut trübten ihre kornblumenfarbenen Augen. Sie weilte am liebsten in einem düsteren, melancholischen Tannenwäldchen am Rande eines Quellbaches, der sein silbernes Gewässer ins Tal rauschen ließ, und warf Blumen hinein, die in den Odergrund hinabflossen.

Der Gnom sah wohl, dass bei dem sorgfältigsten Bestreben, durch tausend kleine Gefälligkeiten sich in der schönen Emma Herz zu stehlen, ihr keine Liebe abzugewinnen war. Desungeachtet ermüdete seine hartnäckige Geduld nicht, durch die pünktlichste Erfüllung ihrer Wünsche ihren spröden Sinn zu überwinden. Er nahm als etwas Ausgemachtes an, das ihr Herz so frei und unbefangen sei wie das seine, doch das war ein großer Irrtum. Ein junger Grenznachbar an den Gestaden der Oder, Fürst Ratibor, hatte den süßen Minnetrieb in dem Herzen der holden Emma bereits angefacht. Schon sah das glückliche Paar dem Tage seiner Vermählung entgegen, da die Braut mit einem Male verschwand. Diese Nachricht verwandelte den liebenden Rabtibor in einen rasenden Roland. Er verließ seine Residenz, zog menschenscheu in einsamen Wäldern umher und klagte den Felsen sein Unglück. Die treue Emma seufzte unterdessen ihre Herzgefühle so fest in ihrem Busen, dass der spähende Gnom nicht enträtseln konnte, was für Empfindungen sich darin regten. Lange schon hatte sie darauf gesonnen, wie sie ihn überlisten und der lästigen Gefangenschaft entrinnen möchte. Nach mancher durchwachten Nacht sann sie endlich einen Plan aus, der des Versuchs würdig schien, ihn auszuführen.

Der Lenz kehrte in die gebirgischen Täler zurück, und die Rüben gediehen zur Reife. Die schlaue Emma zog täglich einige davon aus und machte damit Versuche, ihnen allerlei beliebige Gestalten zu geben, dem Anschein nach sich damit zu belustigen; aber ihre Absicht ging weiter. Sie ließ eines Tages eine kleine Rübe zur Biene werden, um sie abzuschicken, Kundschaft von ihrem Geliebten einzuziehen. „Fleuch, liebes Bienchen, gegen Aufgang,“ sprach sie, „zu Ratibor, dem Fürsten des Landes, und sumse ihm sanft ins Ohr, dass Emma noch für ihn lebt, aber eine Sklavin ist des Fürsten der Gnomen, der das Gebirge bewohnt; verlier‘ kein Wort von diesem Gruße und bring mir die Botschaft von seiner Liebe.“ Die Biene flog alsbald von dem Finger ihrer Gebieterin, wohin sie beordert war; aber kaum hatte sie ihren Flug begonnen, so stach eine gierige Schwalbe auf sie herab und verschlang zum großen Leidwesen des Fräuleins die Botschafterin der Liebe. Darauf formte sie vermöge des wunderbaren Stabes eine Grille, lehrte sie gleichen Spruch und Gruß. Die Grille flog und hüpfte so schnell, wie sie konnte, auszurichten, was ihr befohlen war; aber ein langbeiniger Storch promenierte eben an dem Wege, auf dem die Zirpe zog, erfasste sie mit seinem langen Schnabel und begrub sie in das Verlies seines weiten Kropfes.

Diese misslungenen Versuche schreckten die entschlossene Emma nicht ab, einen neuen zu wagen. Sie gab der dritten Rübe die Gestalt einer Elster. „Schwanke hin, beredsamer Vogel,“ sprach sie, „von Baum zu Baum, bis du gelangest zu Ratibor, sag ihm an meine Gefangenschaft und gib ihm Bescheid, dass er meiner harre mit Ross und Mann, den dritten Tag von heute, an der Grenze des Gebirges im Maientale, bereit, den Flüchtling aufzunehmen, der seine Ketten zu zerbrechen wagt und Schutz von ihm begehrt.“ Die Elster gehorchte, und die sorgsame Emma begleitete ihren Flug, soweit das Auge reichte. Der harmlose Ratibor irrte noch immer melancholisch in den Wäldern herum. Die Rückkehr des Lenzes und die wiederauflebende Natur hatten seinen Kummer nur gemehrt. Er saß unter einer schattenreichen Eiche, dachte an seine Prinzessin und seufzte laut: Emma! Alsbald gab das vielstimmige Echo ihm diesen geliebten Namen schmeichelhaft zurück; aber zugleich rief auch eine unbekannte Stimme den seinigen aus. Er horchte hoch auf, sah niemanden, wähnte eine Täuschung und hörte den nämlichen Ruf wiederholen. Kurz darauf erblickte er eine Elster, die auf den Zweigen hin und her flog und ward inne, dass der gelehrige Vogel ihn beim Namen rief. „Armer Schwätzer,“ sprach er, „wer hat dich gelehrt, diesen Namen auszusprechen, der einem Unglücklichen gehört, der wünscht, von der Erde vertilgt zu sein wie sein Gedächtnis?“ Hierauf fasste er einen Stein und wollte ihn nach dem Vogel schleudern, als dieser den Namen Emma hören ließ. Der Sprecher auf dem Baume begann mit der dem Elstergeschlecht eigenen Beredsamkeit den Spruch, der ihm gelehrt war. Fürst Ratibor vernahm kaum diese fröhliche Botschaft, so war’s hell in seiner Seele. Der tödliche Gram, der die Sinne umnebelt und die Federkraft der Nerven erschlafft hatte, verschwand. Er forschte mit Fleiß von der Glücksverkünderin nach den Schicksalen der holden Emma; aber die gesprächige Elster konnte nichts als mechanisch ihre Lektion ohne Aufhören wiederholen und flatterte davon. Schnellfüßig eilte der auflebende Prinz zu seinem Hoflager zurück, rüstete eilig das Geschwader der Reisigen, saß auf und zog mit ihnen hin ans Vorgebirge seiner guten Hoffnung, das Abenteuer zu bestehen.

Fräulein Emma hatte unterdessen mit weiblicher Schlauheit alles vorbereitet, ihr Vorhaben auszuführen. Sie ließ ab, den duldsamen Gnomen mit Kaltsinn zu quälen, ihr Auge sprach Hoffnung, und ihr spröder Sinn schien beugsamer zu werden. Der seufzende Liebhaber empfand gar bald diese scheinbare Sinnesänderung der holden Spröden. Ein holdseliger Blick, eine freundliche Miene, ein bedeutsames Lächeln setzten sein entzündbares Wesen in volle Flammen. Er bat um Erhörung und wurde nicht zurückgewiesen. Das Fräulein begehrte nur noch einen Tag Bedenkzeit, den ihr der wonnetrunkene Gnom bereitwillig zugestand.

Den folgenden Morgen, kurz nach Sonnenaufgang, trat die schöne Emma geschmückt wie eine Braut hervor, mit allem Geschmeide belastet, das sie in ihrem Schmuckkästlein gefunden hatte, und da ihr der harrende Gnom auf der großen Terrasse im Lustgarten entgegen wandelte, bedeckte sie züchtiglich mit dem Ende des Schleiers ihr Angesicht. „Himmlisches Mädchen,“ stammelt er ihr entgegen, „lass mich die Seligkeit der Liebe aus deinen Augen trinken und weigere mir nicht länger den bejahenden Blick, der mich zum glücklichsten Wesen macht, das jemals die rote Morgensonne bestrahlt hat!“ Hierauf wollte er ihr Antlitz enthüllen, aber das Fräulein machte ihre Schleierwolke noch dichter um sich her und antwortete gar bescheiden: „Vermag eine Sterbliche dir zu widerstehen, Gebieter meines Herzens? Deine Standhaftigkeit hat obgesiegt. Nimm dies Geständnis von meinen Lippen; aber lass mein Erröten und meine Zähren diesen Schleier auffassen.“ – „Warum Zähren, o Geliebte?“ fiel der beunruhigte Geist ein, „ich heische Lieb‘ um Liebe und will nicht Aufopferung.“ – „Ach, “ erwiderte Emma, „warum missdeutest du meine Tränen? Mein Herz lohnt deine Zärtlichkeit; aber Bange zerreißt meine Seele. Das Weib hat nicht stets die Reize einer Geliebten. Du alterst nimmer; aber irdische Schönheit ist eine Blume, die bald dahinwelkt. Woran soll ich erkennen, dass du der zärtliche, liebevolle, gefällige, duldsame Gemahl sein werdest, wie du als Liebhaber warest?“ Er antwortete: „Fordere einen Beweis meiner Treue oder des Gehorsams in Ausrichtung deiner Befehle, oder stelle meine Geduld auf die Probe und urteile daraus von der Stärke meiner unwandelbaren Liebe.“ – „Es sei also!“ beschloss die schlaue Emma „ich heische nur einen Beweis deiner Gefälligkeit. Gehe hin und zähle die Rüben alle auf dem Acker; mein Hochzeitstag soll nicht ohne Zeugen sein, ich will sie beleben, damit sie mir zu Kränzeljungfrauen dienen; aber hüte dich, mich zu täuschen und verzähle dich nicht um eine, denn das ist die Probe, woran ich deine Treue prüfen will.“

So ungern sich der Gnom in diesen Augenblick von seiner reizenden Braut trennte, so gehorchte er doch, machte sich rasch an seine Geschäfte und hüpfte hurtig unter den Rüben herum. Er war durch diese Geschäftigkeit mit seiner Aufgabe bald zustande. Doch um der Sache recht gewiss zu sein, wiederholte er sie nochmals und fand zu seinem Verdruss eine andere Zahl, was ihn nötigte, zum dritten Mal den Rübenpöbel durchzumustern.

Die verschmitzte Emma hatte ihren Paladin kaum aus den Augen verloren, als sie zur Flucht Anstalt machte. Sie hielt eine saftvolle Rübe in Bereitschaft, die sie flugs in ein mutiges Ross mit Sattel und Zeug metamorphosierte. Rasch schwang sie sich in den Sattel, flog über die Heiden und Steppen des Gebirges dahin, und der flüchtige Pegasus wiegte sie, ohne zu straucheln, auf seinem sanften Rücken hinab ins Maiental, wo sie sich dem geliebten Ratibor, der der Kommenden ängstlich entgegen harrte, fröhlich in die Arme warf.

Der geschäftige Gnom hatte sich indessen so in seine Zahlen vertieft, dass er von dem, was um und neben ihm geschah, nichts wusste. Nach langer Mühe und Anstrengung seiner Geisteskraft war ihm endlich gelungen, die wahre Zahl aller Rüben auf dem Ackerfelde, klein und groß mit eingerechnet, gefunden zu haben. Er eilte nun froh zurück, sie seiner Herzensgebieterin gewissenhaft zu berechnen und durch die pünktliche Erfüllung ihrer Befehle sie zu überzeugen, dass er der gefälligste und unterwürfigste Gemahl sein werde. Mit Selbstzufriedenheit trat er auf den Rasenplatz; aber da fand er nicht, was er suchte. Er lief durch die bedeckten Lauben und Gänge; auch da war nicht, was er begehrte. Er kam in den Palast, durchspähte alle Winkel, rief den holden Namen Emma aus, den ihm die einsamen Hallen zurücktönten, begehrte einen Laut von dem geliebten Munde. Doch da war weder Stimme noch Rede. Das fiel ihm auf, er merkte Unrat; flugs warf er das schwerfällige Phantom der Verkörperung ab, schwang sich hoch in die Luft und sah den geliebten Flüchtling in der Ferne, als eben der rasche Gaul über die Grenze setzte. Wütend ballte der ergrimmte Geist ein paar friedlich vorüberziehende Wolken zusammen und schleuderte einen kräftigen Blitz der Fliehenden nach, der eine tausendjährige Grenzeiche zersplitterte. Aber jenseits dieser war des Gnomen Rache unkräftig, und die Donnerwolke zerfloss in einen sanften Heiderauch.

Nachdem er die Luftregionen verzweiflungsvoll durchkreuzt hatte, kehrte er trübselig in den Palast zurück, schlich durch alle Gemächer und erfüllte sie mit Seufzen und Stöhnen. Die Sehnsucht erwachte wieder an jedem Platze, wo sie vormals ging und stand, wo er trauliche Unterredungen mit ihr gepflogen hatte. Alles das würgte und knotete ihn so zusammen, dass er unter der Last seiner Gefühle in dumpfes Hinbrüten versank. Bald danach brach sein Unmut in grässliche Verwünschungen aus, und er vermaß sich höchstlich, der Menschenkenntnis zu entsagen und von diesem argen betrüglichen Geschlechte keine weitere Notiz zu nehmen. In dieser Entschließung stampfte er dreimal auf die Erde, der ganze Zauberpalast mit all seiner Herrlichkeit kehrte in sein ursprüngliches Nichts zurück, und der Gnom fuhr hinab in die Tiefe bis an die entgegengesetzte Grenze seines Gebietes, in den Mittelpunkt der Erde.

Während dieser Katastrophe im Gebirge führte Fürst Ratibor sie schöne Emma an den Hof ihres Vaters zurück, vollzog daselbst seine Vermählung, teilte mit ihr den Thron seines Erbes und erbaute die Stadt Ratibor, die noch seinen Namen trägt bis auf diesen Tag. Das sonderbare Abenteuer der Prinzessin, das ihr auf dem Riesengebirge begegnet war, ihre kühne Flucht und glückliche Entrinnung wurde das Märchen des Landes, pflanzte sich von Geschlecht zu Geschlecht fort bis in die entferntesten Zeiten. Und die Einwohner der umliegenden Gegenden, die den Nachbar Berggeist bei seinem Geisternamen nicht zu nennen wussten, legten ihm einen Spottnamen auf, riefen ihn Rübenzähler oder kurz Rübezahl.

Der unmutige Gnom verließ die Oberwelt mit dem Entschluss, nie wieder das Tageslicht zu schauen. Doch die wohltätige Zeit verwischte nach und nach die Eindrücke seines Grams; gleichwohl erforderte diese langwierige Operation einen Zeitraum von neunhundertneunundneunzig Jahren, ehe die alte Wunde ausheilte. Endlich da ihn die Beschwerde der Langeweile drückte und er einstmals sehr übel aufgeräumt war, brachte sein Hofschalksnarr in der Unterwelt, ein drolliger Kobold, eine Lustpartie aufs Riesengebirge in Vorschlag. Es war nicht mehr als eine Minute nötig, so war die weite Reise vollendet, und er befand sich mitten auf dem großen Rasenplatze seines ehemaligen Lustgartens, dem er nebst dem übrigen Zubehör die vorige Gestalt gab. Doch blieb alles für menschliche Augen verborgen. Die Wanderer, die übers Gebirge zogen, sahen nichts als eine fürchterliche Wildnis. Der Anblick dieser Dinge, die er ehemals in einem rosafarbenen Lichte schimmern sah, erneuerte alle Gedanken an die Liebschaft, und ihm dünkte, die Geschichte mit der schönen Emma sei erst gestern vorgefallen. Aber die Erinnerung, wie sie ihn überlistet und hintergangen hatte, machte seinen Groll gegen die Menschheit wieder rege. „Unseliges Erdengewürm,“ rief er aus, indem er aufschaute und vom hohen Gebirge die Türme der Kirchen und Klöster in den Städten und Flecken erblickte, „treibst, sehe ich, dein Wesen noch immer unten im Tale. Hast mich bass geäfft durch Tücke und Ränke, sollst mir nun büßen; will dich auch hetzen und wohl plagen, dass dir soll bange werden vor dem Treiben des Geistes im Gebirge.“

Kaum hatte er dies Wort gesagt, so vernahm er in der Ferne Menschenstimmen. Drei junge Gesellen wanderten durchs Gebirge, und der keckste unter ihnen rief ohne Unterlass: „Rübezahl, komm herab! Rübezahl, Mädchendieb!“ Von undenklichen Jahren her hatte die Lästerchronik die Liebesgeschichte des Berggeistes in mündlichen Überlieferungen getreulich aufbewahrt, sie wie gewöhnlich mit lügenhaften Zusätzen vermehrt, und jeder Reisende, der das Riesengebirge betrat, unterhielt sich mit seinem Gefährten von seinen Abenteuern. Man trug sich mit unzähligen Spukhistörchen, machte damit zaghafte Wanderer fürchten, und die starken Geister und Philosophen, die am hellen Tage und in zahlreicher Gesellschaft an keine Gespenster glauben und sich darüber lustig machen, pflegen aus Übermut, oder um ihre Herzhaftigkeit zu beweisen, den Geist oft zu zitieren, aus Schäkerei bei seinem Ekelnamen zu rufen und auf ihn zu schimpfen. Man hat nie gehört, dass dergleichen Kränkungen von dem friedsamen Berggeiste wären gerügt worden. Denn in den Tiefen des Abgrundes erfuhr er von diesem mutwilligen Hohn kein Wort. Desto mehr war er betroffen, da er seine ganze Schande jetzt so kurz und bündig ausrufen hörte. Wie der Sturmwind raste er durch den düsteren Fichtenwald und war schon im Begriff, den armen Tropf, der sich ohne Absicht über ihn lustig gemacht hatte, zu erdrosseln, als er in dem Augenblick bedachte, dass eine so furchtbare Rache großes Geschrei im Lande erregen, alle Wanderer aus dem Gebirge wegbannen und ihm die Gelegenheit rauben würde, sein Spiel mit den Menschen zu treiben. Darum ließ er ihn nebst seinen Konsorten ruhig ihre Straße ziehen, mit dem Vorbehalt, seinen verübten Mutwillen ihm doch nicht ungenossen hingehen zu lassen.

Auf dem nächsten Scheidewege trennte sich der Hohnsprecher von seinen beiden Kameraden und gelangte diesmal mit heiler Haut in Hirschberg, seiner Heimat an. Aber der unsichtbare Geleitsmann war ihm bis zur Herberge gefolgt, um ihn zu gelegener Zeit dort zu finden. Jetzt trat er seinen Rückweg ins Gebirge an und sann auf Mittel, sich zu rächen. Von ungefähr begegnete ihm auf der Landstraße ein reicher Israelit, der nach Hirschberg wollte. Da kam ihm in den Sinn, diesen zum Werkzeug seiner Rache zu gebrauchen. Also gesellte er sich zu ihm in Gestalt des losen Gesellen, der ihn gefoppt hatte, führte ihn unbemerkt seitab von der Straße, und da sie ins Gebüsch kamen, fiel er dem Juden mörderisch in den Bart, riss ihn zu Boden, knebelte ihn und raubte ihm seinen Säckel, worin er viel Geld und Geschmeide trug. Nachdem er ihn mit Faustschlägen und Fußtritten noch gar übel traktiert hatte, ging er davon und ließ den armen geplünderten Juden halbtot im Busche liegen.

Als sich der Israelit von seinem Schrecken erholt hatte, fing er an zu wimmern und laut um Hilfe zu rufen. Da trat ein feiner, ehrbarer Mann zu ihm, fragte, warum er also beginne, und wie er ihn geknebelt fand, löste er ihm die Bande von Händen und Füßen. Nachher labte er ihn mit einem herrlichen Schluck Kordial Wasser, das er bei sich trug, führte ihn wieder auf die Landstraße und geleitete ihn freundlich gen Hirschberg an die Tür der Herberge. Dort reichte er ihm einen Zehrpfennig und schied von ihm. Wie erstaunte der Jude, da er beim Eintritt in den Krug seinen Räuber am Zechtisch erblickte, so frei und unbefangen wie ein Mensch sein kann, der sich keiner Übeltat bewusst ist. Er saß hinter einem Schoppen Landwein, trieb Scherz und gute Schwänke mit anderen lustigen Zechbrüdern, und neben ihm lag der nämliche Rucksack, in dem er den geraubten Säckel verborgen hatte. Der bestürzte Jude wusste nicht, ob er seinen Augen trauen sollte, schlich sich in einem Winkel und ging mit sich selbst zu Rate, wie er wieder zu seinem Eigentum gelangen möchte. Es schien ihm unmöglich, sich in der Person geirrt zu haben. Darum drehte er unbemerkt sich zur Tür hinaus, ging zum Richter und zeigte den Diebstahl an.

Die Hirschberger Justiz stand damals in dem Rufe, dass sie schnell und tätig sei, Recht und Gerechtigkeit zu handhaben, wenn’s was einzuziehen gab; wo sie aber einfach ihrer Pflicht Genüge leisten musste, ging sie ihren Schneckengang. Der erfahrene Israelit war mit dem gewöhnlichen Gang schon bekannt und verwies den unentschlossenen Richter auf den Inhalt seines Beutels, und diese goldene Hoffnung unterließ nicht, einen Verhaftungsbefehl auszuwirken. Häscher bewaffneten sich mit Spießen und Stangen, umringten das Schenkhaus, griffen den unschuldigen Verbrecher und führten ihn vor die Schranken der Ratsstube, wo sich die weisen Väter indes versammelt hatten. „Wer bist du?“ fragte der ernsthafte Stadtrichter, als der Angeklagte hereintrat, „und von wannen kommst du?“ Er antwortete freimütig und unerschrocken: „Ich bin ein ehrlicher Schneider meines Handwerks, Benedix genannt, komme von Liebenau und stehe hier in Arbeit bei meinem Meister.“

„Hast du nicht diesen Juden im Walde mörderisch überfallen, übel geschlagen, gebunden und seines Säckels beraubt?“

„Ich habe diesen Juden nie mit Augen gesehen, hab‘ ihn auch weder geschlagen, noch gebunden, noch seines Säckels beraubt.“

„Womit kannst du deine Ehrlichkeit beweisen?“

„Mit meiner Kundschaft und dem Zeugnis meines guten Gewissens.“

„Weis‘ auf deine Kundschaft.“

Benedix öffnete getrost den Rucksack, denn er wusste wohl, dass er nichts als ein wohlerworbenes Eigentum darin verwahrte. Doch als er ihn ausleerte, siehe da! da klingelt’s unter dem herausstürzenden Plunder wie Geld. Die Häscher griffen hurtig zu, störten den Kram auseinander und zogen den schweren Säckel hervor, den der erfreute Jude alsbald als sein Eigentum erkannte. Der Wicht stand da wie vom Donner gerührt, die Lippen bebten, die Knie wankten, er verstummte und sprach kein Wort.

„Wie nun, Bösewicht!“ donnerte der Stadtvogt. „Erfrechst du dich noch, den Raub zu leugnen?“

„Erbarmung, gestrenger Herr Richter!“ winselte der Beschuldigte auf den Knien, mit hochaufgehobenen Händen. „Alle Heiligen im Himmel ruf‘ ich zu Zeugen an, dass ich unschuldig bin an dem Raube. Ich weiß nicht, wie des Juden Säckel in meinen Rucksack gekommen ist, Gott weiß es.“

„Du bist überwiesen,“ redete der Richter fort, „der Säckel zeugt genügend von Verbrechen, tue Gott und der Obrigkeit die Ehre und bekenne freiwillig, ehe der Peiniger kommt, dir das Geständnis der Wahrheit abzufoltern.“

Der geängstigte Benedix konnte nichts als auf seine Unschuld pochen; aber er predigte tauben Ohren. Meister Hämmerling, der fürchterliche Wahrheitsforscher, wurde herbeigerufen, durch die stählernen Argumente seiner Beredsamkeit ihn dazu zu bringen, Gott und der Obrigkeit die Ehre anzutun, zu bekennen. Jetzt verließ den armen Wicht die standhafte Freudigkeit seines guten Gewissens, er bebte zurück vor den Qualen, die auf ihn warteten. Da der Peiniger im Begriff war, ihm die Daumenstöcke anzulegen, bedachte er, dass diese Operation ihn untüchtig machen würde, jemals wieder mit Ehren die Nadel zu führen, und ehe er wollte ein verdorbener Kerl bleiben sein Leben lang, meinte er, es sei besser, von der Marter mit einem Male abzukommen, und gestand das Bubenstück ein, wovon sein Herz nichts wusste. Der Kriminalprozess wurde nun abgetan, der Beschuldigte, ohne dass sich das Gericht teilte, von Richter und Schöffen zum Strange verurteilt, welcher Rechtsspruch gleich tags darauf bei frühem Morgen vollzogen werden sollte.

Alle Zuschauer, die das hochnotpeinliche Halsgericht herbeigelockt hatte, fanden das Urteil des wohlweisen Magistrats gerecht und billig. Doch keiner rief den Richtern lauteren Beifall zu als der barmherzige Samariter, der mit in die Kriminalstube eingedrungen war und nicht satt werden konnte, die Gerechtigkeitsliebe der Herren von Hirschberg zu erheben. Und in der Tat hatte auch niemand nähern Anteil an der Sache als eben dieser Menschenfreund, der mit unsichtbarer Hand des Juden Säckel in des Schneiders Rucksack verborgen hatte und kein anderer als Rübezahl selbst war. Schon am frühen Morgen lauerte er am Hochgericht in Rabengestalt auf den Leichenzug, der das Opfer seiner Rache dahin begleiten sollte, aber diesmal harrte er vergebens. Ein frommer Ordensbruder fand an dem unwissenden Benedix einen so rohen, wüsten Klotz, dass es ihm unmöglich schien, in so kurzer Zeit, als ihm zu dem Bekehrungsgeschäfte übrigblieb, einen Heiligen daraus zu schnitzeln. Er bat deshalb das Kriminalgericht um einen dreitägigen Aufschub, den er dem frommen Magistrat nicht ohne große Mühe und unter Androhung des Kirchenbannes endlich abzwang. Als Rübezahl davon hörte, flog er ins Gebirge, den Termin der Hinrichtung dort zu erwarten.

Während dieser Zeit durchstrich er nach Gewohnheit die Wälder und erblickte auf dieser Streiferei eine junge Dirne, die sich unter einem schattenreichen Baum gelagert hatte. Ihre Kleidung war nicht kostbar, aber reinlich, und der Zuschnitt daran bürgerlich. Von Zeit zu Zeit wischte sie mit der Hand eine herabrollende Zähre von den Wangen, und stöhnende Seufzer quollen aus der vollen Brust hervor. Schon ehemals hatte der Gnom die mächtigen Eindrücke jungfräulicher Zähren empfunden; auch jetzt war er so gerührt davon, dass er von dem Gesetz, das er sich auferlegt hatte, alle Adamskinder, die durchs Gebirge ziehen würden, zu necken und quälen, die erste Ausnahme machte. Er gestaltete sich wieder zu einem ehrsamen Bürger, trat zu der jungen Dirne freundlich hin und sprach: „Mägdlein, was trauerst du hier in der Wüste so einsam? Verhehle mir nicht deinen Kummer, dass ich zusehe, wie dir zu helfen ist.“

Die Dirne, die ganz in Schwermut versunken war, schreckte auf, da sie diese Stimme hörte, und erhob ihr gesenktes Haupt. Da sie den ehrsamen Mann vor sich stehen sah, öffnete sie ihren Purpurmund und sprach: „Was kümmert Euch mein Schmerz, guter Mann, zumal mir nicht zu helfen ist? Ich bin eine Unglückliche, eine Mörderin, habe den Mann meines Herzens gemordet und will abbüßen meine Schuld mit Jammer und Tränen, bis mir der Tod das Herz zerbricht.“

Der ehrbare Mann staunte. „Du eine Mörderin?“ rief er, „bei diesem himmlischen Gesicht trügst du die Hölle im Herzen? Unmöglich! – Zwar die Menschen sind aller Ränke und Bosheit fähig, das weiß ich; gleichwohl ist mir’s hier ein Rätsel.“

„So will ich’s Euch lösen,“ erwiderte die trübsinnige Jungfrau, „wenn Ihr es zu wissen begehrt.“

Er sprach: „Sag‘ an!“

Sie: „Ich hatte einen Gespielen von Jugend an, den Sohn einer tugendsamen Witib, meiner Nachbarin, der mich zu seinem Liebchen erkor, als er heranwuchs. Er war so lieb und gut, so treu und bieder, dass er mir das Herz stahl und ich ihm ewige Treue gelobte. – Ach, das Herz des lieben Jungen habe ich Natter vergiftet, hab‘ ihn die Tugendlehren seiner frommen Mutter vergessen gemacht und ihn zu einer Übeltat verleitet, wofür er das Leben verwirkt hat!“

Der Gnom rief nachdrücklich: „Du?“

„Ja, Herr“, sprach sie, „ich bin seine Mörderin, hab‘ ihn gereizt, einen Straßenraub zu begehen und einen schelmischen Juden zu plündern. Da haben ihn die Herren von Hirschberg gegriffen, Halsgericht über ihn gehegt, und o Herzeleid! morgen wird er abgetan. Ja Herr! ich hab’s auf meinem Gewissen das junge Blut!“

„Wie das?“

„er zog auf die Wanderschaft übers Gebirge, und als er beim Abschied an meinem Halse hing, sprach er: Fein Liebchen, bleib mir treu. Wenn der Apfelbaum zum dritten Mal blüht und die Schwalbe zum Neste trägt, kehr‘ ich von der Wanderschaft zurück, dich heimzuholen als mein junges Weib. Und das gelobte ich ihm zu werden durch einen teuren Eid. Nun blühte der Apfelbaum zum dritten Mal, und die Schwalbe nistete, da kam Benedix wieder, erinnerte mich meiner Zusage und wollte mich zur Trauung führen. Ich aber neckt‘ und höhnt‘ ihn, wie die Mädchen es oft mit den Freiern tun, und sprach: Dein Weib kann ich nicht werden, du hast weder Herd noch Obdach. Schaff‘ dir erst blanke Batzen an, dann frage wieder an. Der arme Junge wurde durch diese Rede sehr betrübt. Ach, Klärchen, seufzte er tief mit einer Träne im Auge, steht dir dein Sinn nach Geld und Gut, so bist du nicht das biedere Mädchen mehr, das du vormals warst! Schlugst du nicht ein in diese Hand, da du mir deine Treue schwürest? Und was hatte ich mehr als diese Hand, dich einst damit zu nähren? Ach, Klärchen, ich verstehe dich. Ein reicher Buhle hat mir dein Herz entwendet; belohnst du mich also, Ungetreue? Er bat und flehte, doch ich blieb fest auf meinem Sinn: Mein Herz verschmäht dich nicht, o Benedix! antwortete ich, nur meine Hand versag‘ ich dir zunächst; zieh hin, erwirb dir Gut und Geld, und hast du das, so komm wieder. Wohlan, sprach er mit Unmut, du willst es so, ich gehe in die Welt, will laufen, will rennen, will betteln, stehlen, schnurren, sorgen, und eher sollst du mich nicht wiedersehen, bis ich erlange den schnöden Preis, um den ich dich erwerben muss. Leb‘ wohl, ich fahre hin, ade! – So hab‘ ich ihn betört, den armen Benedix. Er ging ergrimmt davon. Da verließ ihn sein guter Engel, dass er tat, was nicht recht war, und was sein Herz gewiss verabscheute.“

Der ehrsame Mann schüttelte den Kopf über diese Rede und rief nach einer Pause mit einer nachdenklichen Miene: „Wunderbar!“ Hierauf wendete er sich zu der Dirne: „Warum,“ fragte er, „erfüllst du hier den leeren Wald mit deinen Wehklagen, die dir und deinem Buhlen nichts nützen und frommen können?“

„Lieber Herr,“ fiel sie ihm ein, „ich war auf dem Wege nach Hirschberg. Ich will dem Blutrichter zu Füßen fallen, will mit meinem Klageschrei die Stadt erfüllen, ob das die Herren erbarmen möchte, dem unschuldigen Blut das Leben zu schenken. Und wenn mir’s nicht gelingt, meinem Buhlen dem schmählichen Tode zu entreißen, will ich freudig mit ihm sterben.“

Der Geist wurde durch diese Rede so bewegt, dass er von Stund‘ an seine Rache ganz vergaß und der Trostlosen ihren Buhlen wiederzugeben beschloss. „Trockne ab deine Tränen“, sprach er mit teilnehmender Gebärde, „und lass deinen Kummer schwinden. Ehe die Sonne zur Küste geht, soll dein Buhle frank und frei sein. Morgen um den ersten Hahnenschrei sei wach und horchsam, und wenn ein Finger ans Fenster klopft, so tu‘ auf die Tür zu deinem Kämmerlein. Denn es ist dein Benedix, der davor steht. – Du sollst auch wissen, dass er das Bubenstück nicht begangen hat, dessen du ihn anklagst, und du hast gleichfalls keine Schuld. Denn er hat sich durch deinen Eigensinn zu keiner bösen Tat reizen lassen. Ich bin ein Bürger aus Hirschberg, habe mit zu Rate gesessen, als der arme Sünder verurteilt wurde, aber seine Unschuld ist ans Licht gebracht, fürchte nichts für sein Leben. Ich will hin, ihn seiner Banden zu entledigen, denn ich vermag viel in der Stadt. Sei guten Muts und kehre heim in Frieden.“ Die Dirne machte sich alsbald auf und gehorchte, obgleich Furcht und Hoffnung in ihrer Seele kämpften.

Der ehrwürdige Pater Graurock hatte sich’s die drei Tage des Aufschubs blutsauer werden lassen, den Verbrecher gehörig zu bekehren, um seine arme Seele der Hölle zu entreißen, der sie, seiner Meinung nach, verpfändet war von Jugend auf. Denn der gute Benedix war ein unwissender Laie, der mit Nadel und Schere besser Bescheid wusste als mit dem Rosenkranz. Den Engelsgruß und das Paternoster mengte er stets durcheinander, und vom Kredo wusste er keine Silbe. Der eifrige Mönch hatte alle Mühe von der Welt, ihn das letztere zu lehren, und brachte mit dieser Arbeit zwei volle Tage zu. Denn wenn er sich die Formel aufsagen ließ und das Gedächtnis des armen Sünders auch nicht strauchelte, so unterbrach doch oft ein Gedanke an das Irdische und der halblaute Seufzer: „Ach Klärchen!“ die ganze Lektion, weshalb es die religiöse Politik des frommen Bruders zuträglich fand, dem verlorenen Schaf die Hölle recht heiß zu machen, und das gelang ihm auch so, dass der geängstigte Benedix kalten Todesschweiß schwitzte und zu geheiligter Freude seines Bekehrers Klärchen rein darüber vergaß. Ob sich nun wohl Benedix völlig unschuldig wusste, legte er sich aufs Bitten, flehte seinen geistlichen Richter um Barmherzigkeit an und suchte von den Qualen des Fegefeuers so viel abzudringen wie möglich; wodurch sich denn der strenge Pater bewogen fand, ihn endlich nur bis an die Knie ins Feuerbad zu versenken. Eben verließ der unerbittliche Sündenrüger den Kerker, als ihm Rübezahl unsichtbarerweise beim Eingange begegnete, noch unentschlossen, wie er sein Vorhaben, den armen Schneider in Freiheit zu setzten, auszuführen vermöchte. In dem Augenblick geriet er auf einen Einfall, der recht nach seinem Sinne war. Er schlich dem Mönche ins Kloster nach, stahl aus der Kleiderkammer ein Ordenskleid, fuhr hinein und begab sich in Gestalt des Bruders Graurock ins Gefängnis, das ihm der Kerkermeister ehrerbietig öffnete.

„Das Heil deiner Seele“ redet er den Gefangenen an, „treibt mich nochmals hierher, da ich dich kaum verlassen habe. Sag an, mein Sohn, was hast du noch auf deinem Herzen und Gewissen, damit ich dich tröste.“ – „Ehrwürdiger Vater“, antwortete Benedix, „mein Gewissen beißt mich nicht; aber Euer Fegefeuer bangt und ängstigt mich und presst mir das Herz zusammen, als läg’s zwischen den Daumenstöcken.“ Freund Rübezahl hatte von kirchlichen Lehrmeinungen sehr unvollständige und verworrene Begriffe, daher war ihm die Querfrage: „Wie meinst du das?“ wohl zu verzeihen. „Ach“, antwortet Benedix, „in dem Feuerpfuhl bis an die Knie zu waten, Herr, das halt‘ ich nicht aus!“ – „Narr“, versetzt Rübezahl, „so bleib davon, wenn dir das Bad zu heiß ist.“ Benedix ward an dieser Rede irre und sah dem Pfaffen so starr ins Gesicht, dass dieser merkte, er habe irgend eine Unschicklichkeit vorgebracht. Darum lenkte er ein: „Davon ein andermal. Denkst du auch noch an Klärchen? liebst du sie noch als deine Braut? Und hast du ihr etwas vor deiner Hinfahrt zu sagen, so vertraue es mir.“ Benedix staunte bei diesem Namen noch mehr. Der Gedanke an sie, den er mit großer Gewissenhaftigkeit in seiner Seele zu ersticken bemüht gewesen war, wurde auf einmal wieder so heftig angefacht, dass er überlaut anfing zu weinen und zu schluchzen und kein Wort vorzubringen vermochte. Dieses jammerte den mitleidigen Pfaffen so, dass er beschloss, dem Spiel ein Ende zu machen. „Armer Benedix“, sprach er, „gib dich zufrieden und sei getrost und unverzagt, du sollst nicht sterben. Ich habe in Erfahrung gebracht, dass du unschuldig bist an dem Raube und deine Hand mit keinem Laster befleckt hast, darum bin ich gekommen, dich aus dem Kerker zu reißen und der Banden zu entledigen.“ Er zog einen Schlüssel aus der Tasche. „Lass sehen,“ fuhr er fort, „ob er schließe.“ Der Versuch gelang, der Entfesselte stand da frank und frei, das Geschmeide fiel ab von Händen und Füßen. Hierauf wechselte der gutmütige Pfaffe mit ihm die Kleider und sprach: „Gehe gemächlich wie ein frommer Mönch durch die Schar der Wächter vor der Tür des Gefängnisses und durch die Straßen, bis du der Stadt Weichbild hinter dir hast. Dann schürze dich hurtig und schreite rüstig zu, dass du gelangest ins Gebirge, und raste nicht, bis du in Liebenau vor Klärchens Tür stehst, klopfe leise an, dein Liebchen harrt deiner mit ängstlichem Verlangen.“

Der gute Benedix wähnte, das alles sei nur ein Traum, und da er inneward, dass sich alles so verhalte, fiel er seinem Befreier zu Füßen, umfing seine Knie, und lag da in stummer Freude, denn die Worte versagten ihm. Der Pfaffe trieb ihn endlich fort und auf dem Weg. Mit wankendem Knie schritt der Entledigte über die Schwelle des traurigen Kerkers, und sein ehrwürdiger Rock gab ihm einen solchen Wohlgeruch von Frömmigkeit und Tugend, dass die Wächter nichts darunter witterten. Klärchen saß indessen bänglich einsam in ihrem Kämmerlein. Oft dünkte ihr, es rege sich etwas am Fensterladen, oder es klinge der Pfortenring. Sie schreckte auf mit Herzklopfen, sah durch die Luke, und es war Täuschung. Schon schüttelten die Hähne in der Nachbarschaft die Flügel und verkündeten durch ihr Krähen den kommenden Tag. Das Glöcklein im Kloster läutete zur Frühmette, das ihr wie Totenruf und Grabesklang tönte. Der Wächter stieß zum letzten Mal ins Horn und weckte die schnarchenden Bäckermägde zu ihrem frühen Tagwerke. Klärchens Lämpchen fing an dunkel zu brennen, weil’s ihm an Öl gebrach, ihre Unruhe mehrte sich mit jedem Augenblick. Sie saß auf ihrer Bettlade, weinte bitterlich und seufzte: „Benedix! Benedix! Was für ein bänglicher Tag für dich und mich dämmert jetzt heran!“ Da pocht’s dreimal leise an das Fenster, als ob es spukte. Ein froher Schauder durchlief ihre Glieder, sie sprang auf, tat einen lauten Schrei. Denn eine Stimme flüsterte durch die Luke: „Fein Liebchen, bist du wach?“ – Husch, war sie an der Tür. – „Ach Benedix, bist’s du oder ist’s dein Geist?“ Als sie aber den Bruder Graurock erblickte, sank sie zurück und starb vor Entsetzen hin. Da umschlang sie sanft sein treuer Arm, und der Kuss der Liebe brachte sie bald wieder ins Leben.

Nachdem die stumme Szene des Erstaunens und die Ergießungen der ersten freudigen Herzensgefühle vorüber waren, erzählte ihr Benedix seine wunderbare Errettung aus dem Kerker. Doch die Zunge klebte ihm am Gaumen vor großem Durst und Ermattung. Klärchen ging, ihm einen Trunk frisches Wasser zu holen, und nachdem er sich damit gelabt hatte, fühlte er Hunger. Aber sie hatte nichts zum Imbiss als Salz und Brot, wobei sie voreilig gelobten, zufrieden und glücklich miteinander zu sein ihr Leben lang. Da dachte Benedix an seine Knackwurst, zog sie aus der Tasche und wunderte sich bass, dass sie schwerer war als ein Hufeisen, brach sie auseinander, siehe! da fielen eitel Goldstücke heraus, worüber Klärchen nicht wenig erschrak, meinte, das Gold sei ein schändliches Überbleibsel von dem Raube des Juden, und Benedix sei nicht so unschuldig, wie ihn der ehrsame Mann gemacht habe, der ihr im Gebirge erschienen war. Allein der truglose Gesell beteuerte höchlich, dass der fromme Ordensmann ihm diesen verborgenen Schatz vermutlich als eine Hochzeitssteuer verliehen habe, und sie glaubte seinen Worten. Drauf segneten beide mit dankbaren Herzen den edelmütigen Wohltäter, verließen ihre Vaterstadt und zogen gen Prag, wo Meister Benedix mit Klärchen, seinem Weibe, lange Jahre als ein angesehener Mann in friedlicher Ehe bei reichem Kindersegen lebte.

In der frühen Morgenstunde, da Klärchen mit schauervoller Freude den Finger ihres Buhlens am Fenster bemerkte, klopfte auch in Hirschberg ein Finger an die Tür des Gefängnisses. Das war der Bruder Graurock, der den Anbruch des Tages kaum erwarten konnte, die Bekehrung des armen Sünders zu vollenden und ihn als einen halben Heiligen dem gewaltsamen Arm des Henkers zu überantworten. Rübezahl hatte einmal die Sünderrolle übernommen und war entschlossen, sie zur Ehre der Justiz rein auszuspielen. er schien wohlgefasst zum Sterben zu sein, und der fromme Mönch freute sich darüber. Darum ermüdete er nicht ihn in dieser Gemütsverfassung durch seinen geistlichen Zuspruch zu erhalten, und beschloss seinen Sermon mit dem tröstlichen Weidespruch: „So viel Menschen du bei deiner Ausführung erblicken wirst, die dich an die Gerichtsstätte geleiten, siehe so viel Engel stehen schon bereit, deine Seele in Empfang zu nehmen und sie einzuführen ins schöne Paradies.“ Drauf ließ er ihn der Fesseln entledigen, wollte Beichte hören und dann lossprechen. Doch fiel ihm ein, vorher noch die geistige Lektion zu wiederholen, damit der arme Sünder unterm Galgen im geschlossenen Kreise sein Glaubensbekenntnis frei und ohne Anstoß zur Erbauung der Zuschauer hersagen möchte. Aber wie erschrak der Ordensmann, da er inneward, dass der Ungelehrige sein Kredo die Nacht über völlig ausgeschwitzt hatte! Der fromme Mönch war völlig der Meinung, der Satan sei hier im Spiel und wolle dem Himmel die gewonnene Seele entreißen.

Die Zeit war darüber verlaufen, das peinliche Gericht war dafür, dass es nun an der Stunde sei, den Leib zu töten, und kümmerte sich nicht weiter um den Seelenzustand seines Schlachtopfers. Ohne der Hinrichtung länger Aufschub zu gestatten, wurde der Stab gebrochen, und obwohl Rübezahl als ein verstockter Sünder ausgeführt wurde, so unterwarf er sich doch allen übrigen Formalitäten der Hinrichtung ganz willig. Als er von der Leiter gestoßen wurde, zappelte er am Strange nach Herzenslust und trieb das Spiel so arg, dass dem Henker dabei übel zumute war. Denn es erhob sich ein plötzliches Getöse im Volk und einige schrien, man solle den Henker steinigen, weil er den armen Sünder über die Gebühr martere. Um also Unglück zu verhüten, streckte sich Rübezahl lang aus und stellte sich an, als sei er tot. Da sich aber das Volk verlaufen hatte, und nachher einige Leute in der Gegend des Hochgerichts hin und her wandelten, aus Vorwitz hinzutraten und den Kadaver beschauen wollten, fing der Scherztreiber am Galgen sein Spiel von neuem an und erschreckte die Beschauer durch fürchterliche Grimassen. Daher lief gegen Abend in der Stadt ein Gerücht um, der Gehangene könne nicht sterben und tanze noch immer am Hochgericht, was den Senat bewog, des Morgens in aller Frühe die Sache untersuchen zu lassen. Als sie nun dahin kamen, fanden sie nichts als ein Wischlein Stroh am Galgen, mit alten Lumpen bedeckt, wie man es in die Erbsen zu stellen pflegt, die genäschigen Spatzen damit zu scheuchen. Worüber sich die Herren von Hirschberg bass wunderten, ließen in aller Stille den Strohmann abnehmen und breiteten aus, der große Wind habe zur Nachtzeit den leichten Schneider vom Galgen über die Grenze geweht.

Nicht immer war Rübezahl bei der Laune, denen, die er durch seine Neckereien in Schaden und Nachteil gebracht hatte, einen so edelmütigen Ersatz zu geben. Oft machte er nur den Plagegeist aus boshafter Schadenfreude und kümmerte sich wenig darum, ob er einen Schurken oder einen Biedermann foppte. Oft gesellte er sich zu einem einsamen Wanderer als Geleitsmann, führte unbemerkt den Fremdling irre, ließ ihn an dem Absturz einer Bergzinne oder in einem Sumpfe stehen und verschwand mit höhnendem Gelächter. Zuweilen erschreckte er die furchtsamen Marktweiber durch abenteuerliche Gestalten wildfremder Tiere. Oft lähmte er den Reisigen das Ross, dass es nicht von der Stelle konnte, zerbrach den Fuhrleuten ein Rad oder eine Achse am Wagen, ließ vor ihren Augen ein abgerissenes Felsenstück in einen Hohlweg hinab rollen, das sie mit unendlicher Mühe auf die Seite räumen mussten, um sich freie Bahn zu machen. Oft hielt eine unsichtbare Kraft einen ledigen Wagen, dass sechs rasche Pferde ihn nicht fortzuziehen vermochten, und ließ der Fuhrmann merken, dass er eine Neckerei von Rübezahl wähnte, oder brach er in Unwillen gegen den Berggeist aus, so hatte er ein Hornissenheer, das die Pferde wild machte, einen Steinhagel oder eine reichhaltige Tracht Prügel von unsichtbarer Hand zu erwarten.

Mit einem alten Schäfer, der ein gerader, treuherziger Mann war, hatte er Bekanntschaft gemacht und sogar eine Art von vertraulicher Freundschaft errichtet. Er gestattete ihm, mit der Herde bis an die Hecken seiner Gärten zu treiben, was ein anderer nicht hätte wagen dürfen. Der Geist hörte dem Graukopf bisweilen mit Vergnügen zu, wenn ihm dieser seinen unbedeutenden Lebenslauf erzählte. Des ungeachtet versah’s der Alte doch einmal. Da er eines Tages nach Gewohnheit seine Herde in des Gnomen Gehege trieb, brachen einige Schafe durch die Hecken und weideten auf den Grasplätzen des Gartens. Darüber ergrimmte Freund Rübezahl derartig, dass er alsbald die Herde in wildem Getümmel den Berg hinab scheuchte, wodurch sie größtenteils verunglückte, und der Nahrungsstand des alten Schäfers in solchen Verfall kam, dass er sich darüber zu Tode grämte.

Ein Arzt aus Schmiedeberg, der auf dem Riesengebirge Pflanzen zu sammeln pflegte, genoss gleichfalls zuweilen die Ehre, mit seiner prahlerischen Gesprächigkeit den Gnomen zu unterhalten, der bald als Holzhauer, bald ein Reisender sich zu ihm gesellte und den Schmiedeberger Arzt seine Wunderkuren mit Vergnügen sich erzählen ließ. Er war zuzeiten so gefällig, das schwere Kräuterbündel ihm ein gut Stück Weges nachzutragen und ihm manche noch unbekannte Heilkräfte kundzutun. Der Arzt, der sich in der Kräuterkunde weiser dünkte als ein Holzhauer, empfand einst diese Belehrungen übel und sprach mit Unwillen: „Der Schuster soll bei seinem Leisten bleiben, und der Holzhauer soll den Arzt nicht belehren. Weil du aber der Kräuter und Pflanzen kundig bist, so sage mir doch, du weiser Salomon, was war eher, die Eichel oder der Eichbaum?“ Der Geist antwortete: „Doch wohl der Baum, denn die Frucht kommt vom Baume.“ – „Narr“, sprach der Arzt, „wo kam denn der erste Baum her, wenn er nicht aus dem Samen sprosste, der in der Frucht verschlossen liegt?“

Der Holzhauer erwiderte: „Das ist, wie ich sehe, eine Meisterfrage, die mir schier zu hoch ist. Aber ich will Euch eine Frage vorlegen: wem gehört dieser Erdengrund, worauf wir stehen, dem König von Böhmen oder dem Herrn vom Berge?“ (So nannten die Nachbarn den Berggeist, nachdem sie waren gewitzigt worden, dass der Name Rübezahl im Gebirge nur Stöße und blaue Mäler einbrächte.) Der Arzt bedachte sich nicht lange: „Ich meine, dieser Grund und Boden gehöre meinem Herrn, dem König von Böhmen. Denn Rübezahl ist ja nur ein Hirngespinst, ein Popanz, die Kinder damit fürchten zu machen.“ Kaum war das Wort aus seinem Munde, so verwandelte sich der Holzhauer in einen scheußlichen Riesen mit feuerfunkelnden Augen und wütiger Gebärde, schnauzte den Arzt grimmig an und sagte mit rauer Stimme: „Hier ist Rübezahl, der dich popanzen wird, dass dir sollen die Rippen krachen;“ erwischte ihn darauf beim Kragen, rannte ihn gegen die Bäume und Felsenwände, riss und warf ihn hin und her, schlug ihm zuletzt ein Auge aus und ließ ihn wie tot auf dem Platze liegen, dass sich der Arzt nachher stark vornahm, nie wieder ins Gebirge zu gehen.

So leicht war’s, Rübezahls Freundschaft zu verscherzen. Doch eben so leicht war’s auch, sie zu gewinnen. Einem Bauern in der Amtspflege Reichenberg hatte ein böser Nachbar sein Hab und Gut abgenommen, und nachdem sich die Justiz seiner letzten Kuh bemächtigt hatte, blieb ihm nichts übrig als ein abgehärmtes Weib und ein halbes Dutzend Kinder, von denen er gern den Gerichten die Hälfte für sein letztes Stückchen Vieh verpfändet hätte. Zwar gehörten ihm noch ein Paar rüstige gesunde Arme, aber sie waren nicht hinreichend, sich und die Seinigen damit zu ernähren. Es schnitt ihm durchs Herz, wenn die jungen Raben nach Brot schrien, und er nichts hatte, um ihren quälenden Hunger zu stillen. „Mit hundert Talern“, sprach er zu dem kummervollen Weibe, „wäre uns geholfen, unseren zerfallenen Haushalt wieder einzurichten und fern von dem streitsüchtigen Nachbar ein neues Eigentum zu gewinnen. Du hast reiche Vettern jenseits des Gebirges, ich will hin und ihnen unsere Not klagen; vielleicht, dass sich einer erbarmt und aus gutem Herzen von seinem Überfluss uns auf Zinsen leiht, so viel wir bedürfen.“

Das niedergedrückte Weib willigte mit schwacher Hoffnung eines glücklichen Erfolgs in diesen Vorschlag ein, weil sie keinen besseren wusste. Der Mann aber machte sich auf, und indem er Weib und Kinder verließ, sprach er ihnen Trost ein: „Weinet nicht! Mein Herz sagt es mir, ich werde einen Wohltäter finden, der uns förderlicher sein wird als die vierzehn Nothelfer, zu denen ich so oft vergeblich gewallfahrtet bin.“ Hierauf steckte er eine harte Brotrinde zur Zehrung in die Tasche und ging davon. Müde und matt von der Hitze des Tages und dem weiten Wege, gelangte er zu Abendzeit in dem Dorfe an, wo die reichen Vettern wohnten; aber keiner wollte ihn kennen, keiner wollte ihn beherbergen. Mit heißen Tränen klagte er ihnen sein Elend; aber die hartherzigen Filze achteten nicht darauf, kränkten den armen Mann mit Vorwürfen und beleidigenden Sprichwörtern. Einer sprach: „Junges Blut, spar‘ dein Gut“, der andere: „Hoffart kommt vor dem Fall“, der dritte: „Wie du’s treibst, so geht’s“, der vierte: „Jeder ist seines Glückes Schmied“. So höhnten und spotteten sie seiner, nannten ihn einen Prasser und Faulenzer, und endlich stießen sie ihn gar zur Tür hinaus. Eine solche Aufnahme hatte sich der arme Vetter bei der reichen Sippschaft seines Weibes nicht vorgestellt; stumm und traurig schlich er von dannen, und weil er nichts hatte, um das Schlafgeld in der Herberge zu bezahlen, musste er auf einem Heuschober im Felde übernachten. Hier wartete er schlaflos des zögernden Tages, um sich auf den Heimweg zu begeben.

Da er nun wieder ins Gebirge kam, überkam ihn Harm und Bekümmernis so sehr, dass er der Verzweiflung nahe war. Zwei Tage Arbeitslohn verloren, dachte er bei sich selber, matt und entkräftet von Gram und Hunger, ohne Trost, ohne Hoffnung! Wenn du nun heimkehrst und die sechs armen Würmer dir entgegen schmachten, ihre Hände aufheben, von dir Labsal zu begehren, und du für einen Bissen Brot ihnen einen Stein bieten musst! Vaterherz! Vaterherz! wie kannst du’s tragen! Brich entzwei, armes Herz, ehe du diesen Jammer fühlst! Hierauf warf er sich unter einen Schlehenbusch, seinem schwermütigen Gedanken weiter nachzuhängen.

Wie aber am Rande des Verderbens die Seele noch die letzten Kräfte anstrengt, ein Rettungsmittel auszukundschaften, jede Hirnfaser auf und nieder läuft, alle Winkel der Phantasie durchspäht, Schutz oder Frist für den hereinbrechenden Untergang zu suchen; gleich einem Bootsmann, der sein Schiff sinken sieht, schnell die Strickleiter hinaufrennt, sich in den Mastkorb zu bergen, oder wenn er unter Verdeck ist, aus der Luke springt, in der Hoffnung, ein Brett oder eine ledige Tonne zu erhaschen, um sich über Wasser zu halten: so verfiel unter tausend nichtigen Anschlägen und Einfällen der trostlose Veit auf den Gedanken, sich an den Geist des Gebirges in seinem Anliegen zu wenden. Er hatte viel abenteuerliche Geschichten von ihm gehört, wie er zuweilen die Reisenden gedrillt und geneckt, ihnen manchen Schimpf angetan, doch auch mitunter Gutes erwiesen habe. Es war ihm nicht unbekannt, dass er sich bei seinem Spottnamen nicht ungestraft rufen lasse. Dennoch wusste er ihm auf keine andere Weise beizukommen; also wagte er es auf eine Prügelei hin und rief so sehr er konnte: „Rübezahl! Rübezahl!“

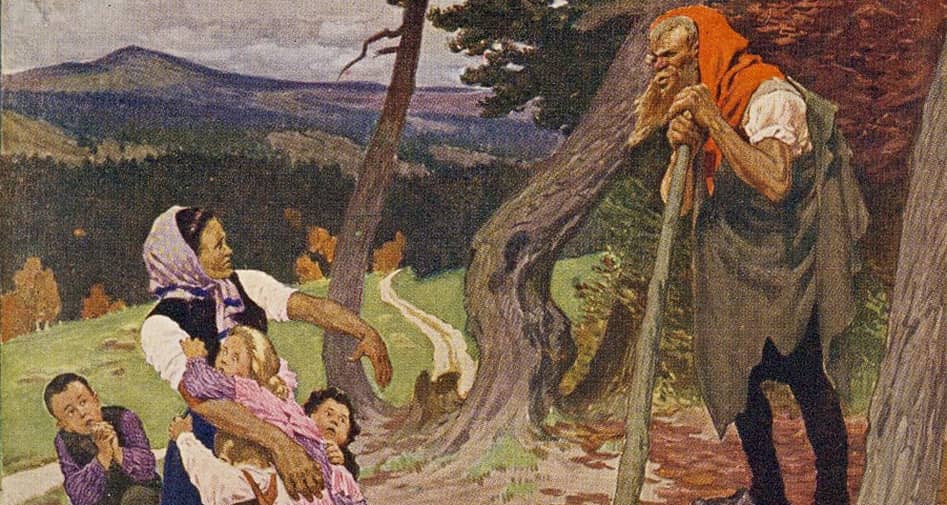

Auf diesen Ruf erschien alsbald eine Gestalt gleich einem rußigen Köhler mit einem fuchsroten Bart, der bis an den Gürtel reichte, feurigen, stieren Augen, und mit einer Schürstange bewaffnet, gleich einem Weberbaum, die er mit Grimm erhob, den frechen Spötter zu erschlagen. „Mit Gunst, Herr Rübezahl, “ sprach Veit ganz unerschrocken, „verzeiht, wenn ich Euch nicht recht anredete; hört mich nur an, dann tut, was Euch gefällt.“ Diese dreiste Rede und die kummervolle Miene des Mannes, die weder auf Mutwillen noch Vorwitz deutete, besänftigten den Zorn des Geistes in etwas: „Erdenwurm, “ sprach er, „was treibt dich, mich zu beunruhigen? Weißt du auch, dass du mir mit Hals und Haut für deinen Frevel büßen musst?“ – „Herr, “ antwortete Veit, „die Not treibt mich zu Euch, habe eine Bitte, die Ihr mir leicht gewähren könnt. Ihr sollt mir hundert Taler leihen, ich zahle sie Euch mit landesüblichen Zinsen in drei Jahren wieder, so wahr ich ehrlich bin!“ – „Tor, “ sprach der Geist, „bin ich ein Wucherer oder Jude, der auf Zinsen leiht? Gehe hin zu deinen Menschenbrüdern und borge da so viel dir nottut, mich aber lass in Ruhe.“ – „Ach!“ erwiderte Veit, „mit der Menschenbrüderschaft ist’s aus! Auf Mein und Dein gilt keine Brüderschaft.“ Hierauf erzählte er ihm seine Geschichte der Länge nach und schilderte ihm sein drückendes Elend so rührend, dass ihm der Gnom seine Bitte nicht versagen konnte. Und wenn der arme Tropf auch weniger Mitleid verdient hätte, so schien doch dem Geist das Unterfangen, von ihm ein Kapital zu leihen, so neu und sonderbar, dass er um des guten Zutrauens willen geneigt war, des Mannes Bitte zu gewähren. „Komm, folge mir, “ sprach er und führte ihn darauf Wald einwärts, in ein abgelegenes Tal zu einem schroffen Felsen, dessen Fuß ein dichter Busch bedeckte.

Nachdem sich Veit nebst seinem Begleiter mit Mühe durchs Gesträuche gearbeitet hatte, gelangten sie zum Eingang einer finsteren Höhle. Dem guten Veit war nicht wohl dabei zumute, da er so im Dunkeln tappen musste. Es lief ihm ein kalter Schauer nach dem anderen über den Rücken herab, und seine Haare sträubten sich empor. Rübezahl hat schon manchen betrogen, dachte er, wer weiß, was für ein Abgrund mir vor den Füßen liegt, in den ich beim nächsten Schritte hinabstürze. Dabei hörte er ein fürchterliches Brausen wie von einem Tagwasser, das sich in den tiefen Schacht ergoss. Je weiter er fortschritt, desto mehr engten ihm Furcht und Grauen das Herz ein. Doch bald sah er zu seinem Trost in der Ferne ein blaues Flämmchen hüpfen, das Berggewölbe erweiterte sich zu einem großen Saale, das Flämmchen brannte hell und schwebte als ein Hängeleuchter in der Mitte der Felsenhalle. Auf dem Pflaster fiel ihm eine kupferne Braupfanne in die Augen, mit eitel harten Talern bis an den Rand gefüllt. Da Veit den Geldschatz erblickte, schwand alle seine Furcht und das Herz hüpfte ihm vor Freuden. „Nimm, “ sprach der Geist, „was du bedarfst, es sei wenig oder viel, nur stelle mir einen Schuldbrief aus, wenn du der Schreiberei kundig bist.“ Veit bejahte das und zählte sich gewissenhaft die hundert Taler ab, nicht einen mehr und keinen weniger. Der Geist schien auf das Zählungsgeschäft gar nicht zu achten, drehte sich weg und suchte indes seine Schreibmaterialien hervor. Veit schrieb den Schuldbrief so bündig wie ihm möglich war. Der Gnom schloss diesen in einen eisernen Schatzkasten und sagte zum Abschied: „Zieh hin, mein Freund, und nütze dein Geld mit arbeitsamer Hand. Vergiss nicht, dass du mein Schuldner bist, und merke dir den Eingang in das Tal und diese Felsenkluft genau. Sobald das dritte Jahr verflossen ist, zahlst du mir Kapital und Zins zurück. Ich bin ein strenger Gläubiger, hältst du das nicht ein, so fordere ich es mit Ungestüm.“ Der Ehrliche Veit versprach auf den Tag gute Zahlung zu leisten, versprach’s mit seiner biedern Hand, doch ohne Schwur; verpfändete nicht seine Seele und Seligkeit, wie lose Bezahler zu tun pflegen, und schied mit dankbaren Herzen von seinem Schuldherrn in der Felsenhöhle, aus der er leicht den Ausgang fand.

Die hundert Taler wirkten bei ihm so mächtig auf die Seele und Leib, dass ihm nicht anders zumute war, da er das Tageslicht wieder erblickte, als ob er Balsam des Lebens in der Felsenkluft eingesogen habe. Freudig und gestärkt an allen Gliedern, schritt er nun seiner Wohnung zu und trat in die elende Hütte, indem sich der Tag zu neigen begann. Sobald ihn die abgezehrten Kinder erblickten, schrien sie ihm einmütig entgegen: „Brot, Vater, einen Bissen Brot! Hast uns lange darben lassen.“ Das abgehärmte Weib saß in einem Winkel und weinte, fürchtete nach der Denkungsart der Kleinmütigen das Schlimmste und vermutete, dass der Ankömmling eine traurige Litanei anstimmen werde. Er aber bot ihr freundlich die Hand, ließ sie Feuer anschüren auf dem Herde. Denn er trug Grütze und Hirse aus Reichenberg im Rucksack, wovon die Hausmutter einen steifen Brei kochen musste, dass der Löffel darin stand. Nachher gab er ihr Bericht von dem guten Erfolg seines Geschäftes. „Deine Vettern“, sprach er, „sind gar rechtliche Leute, die mir nicht meine Armut vorgehalten, haben mich nicht verkannt oder mich schimpflich vor der Tür abgewiesen; sondern mich freundlich beherbergt, Herz und Hand mir geöffnet und hundert Taler vorschussweise auf den Tisch gezählt.“ Da fiel dem guten Weibe ein schwerer Stein vom Herzen, der sie lange gedrückt hatte. „Wären wir, “ sagte sie, „eher vor die rechte Schmiede gegangen, so hätten wir uns manchen Kummer ersparen können.“ Hierauf rühmte sie ihre Freundschaft, von der sie sich vorher so wenig Gutes versprochen hatte, und tat recht stolz auf die reichen Vettern.

Der Mann ließ ihr nach so vielen Drangsalen gern die Freude, die ihrer Eitelkeit so schmeichelhaft war. Da sie aber nicht aufhörte die reichen Vettern zu loben und das viele Tage so forttrieb, wurde Veit des Lobposaunens der Geizdrachen satt und müde und sprach zum Weibe: „Als ich vor der rechten Schmiede war, weißt du, was mir der Meister Schmied für eine weise Lehre gab?“ Sie sprach: „Welche?“ – „Jeder,“ sagte er, „sei seines Glückes Schmied, und man müsse das Eisen schmieden, weil’s heiß sei. Drum lass uns nun die Hände rühren und unserem Beruf fleißig obliegen, dass wir was vor uns bringen, in drei Jahren den Vorschuss nebst Zinsen abzahlen können und aller Schuld quitt und ledig seien.“ Drauf kaufte er einen Acker und einen Heuschlag, dann wieder einen und noch einen, dann eine ganze Hufe. Es war ein Segen in Rübezahls Gelde, als wenn ein Hecktaler darunter wäre. Veit säte und erntete, wurde schon für einen wohlhabenden Mann im Dorfe gehalten, und sein Säckel langte noch immer zur Erweiterung seines Eigentums. Im dritten Sommer hatte er schon zu seiner Hufe ein Herrengut gepachtet, das ihm reichen Wucher brachte; kurz er war ein Mann, dem alles was er tat, zu gutem Glück gedieh.

Der Zahlungstermin kam nun heran, und Veit hatte so viel erübrigt, dass er ohne Beschwerde seine Schuld abtragen konnte. Er legte das Geld zurecht, und auf den bestimmten Tag war er früh auf, weckte das Weib und alle seine Kinder, hieß sie waschen und kämmen und ihre Sonntagskleider anziehen, auch die neuen Schuhe und die scharlachenen Mieder und Brusttücher, die sie noch nicht auf den Leib gebracht hatten. Er selbst holte seinen Gottestischrock herbei und rief zum Fenster hinaus: „Hans, spann an!“ – „Mann, was hast du vor?“ fragte die Frau, „es ist heute weder Freitag noch ein Kirchweihfest, was macht dich so guten Mutes, dass du uns ein Wohlleben bereitet hast, und wo gedenkst du uns hinzuführen?“ Er antwortete: „Ich will mit Euch die reichen Vettern jenseits des Gebirges heimsuchen und dem Gläubiger, der mir durch seinen Vorschub wieder ausgeholfen hat, Schuld und Zins bezahlen, denn heute ist der Zahltag.“ Das gefiel der Frau wohl. Sie putzte sich und die Kinder stattlich heraus, und damit die reichen Vettern eine gute Meinung von ihrem Wohlstande bekämen und sich ihrer nicht schämen dürften, band sie eine Schnur Dukaten um den Hals. Veit rüttelte den schweren Geldsack zusammen, nahm ihn zu sich, und da alles in Bereitschaft war, saß er auf mit Frau und Kind. Hans peitschte die vier Hengste an, und sie trabten mutig über das Blachfeld nach dem Riesengebirge zu.

Vor einem steilen Hohlweg ließ Veit den Rollwagen halten, stieg ab und hieß den anderen gleiches tun, dann gebot er dem Knechte: „Hans, fahr langsam den Berg hinan, oben bei den drei Linden sollst du unser warten, und ob wir auch lange bleiben, so lass dich’s nicht anfechten, lass die Pferde verschnauben und einstweilen grasen. Ich weiß hier einen Fußpfad, der ist etwas um, doch lustig zu wandeln!“ Darauf schlug er sich in Begleitung des Weibes und der Kinder Wald einwärts durch dicht Verwachsenes und spähte hin und her, dass die Frau meinte, ihr Mann habe sich verirrt, ermahnte ihn darum, zurückzukehren und der Landstraße zu folgen. Veit aber hielt plötzlich still, versammelte seine sechs Kinder um sich her und redete also: „Du wähnst, liebes Weib, dass wir zu deiner Freundschaft ziehen. Dahin steht jetzt nicht mein Sinn. Deine reichen Vettern sind Knauser und Schurken, die, als ich weiland in meiner Armut Trost und Zuflucht bei ihnen suchte, mich gefoppt, gehöhnt und mit Übermut von sich gestoßen haben. – Hier wohnt der reiche Vetter, dem wir unseren Wohlstand verdanken, der mir aufs Wort das Geld geliehen, das in meiner Hand so wohl gewuchert hat. Auf heute hat er mich her beschieden, Zins und Kapital ihm wiederzuerstatten. Wisst ihr nun, wer unser Schuldherr ist? Der Herr vom Berge, Rübezahl genannt!“ Das Weib entsetzte sich heftig über die Rede, schlug ein großes Kreuz vor sich, und die Kinder bebten und gebärdeten sich ängstlich vor Furcht und Schrecken, dass sie der Vater vor Rübezahl führen wollte. Sie hatten viel in den Spinnstuben von ihm gehört, dass er ein scheußlicher Riese und Menschenfresser sei. Veit erzählte ihnen sein ganzes Abenteuer, wie ihm der Geist in Gestalt eines Köhlers auf sein Rufen erschienen sei und was er mit ihm verhandelt habe in der Höhle, pries seine Mildtätigkeit mit dankbarem Herzen und so inniger Rührung, dass ihm die warmen Tränen über die freundlichen rotbraunen Backen herab träufelten. „Wartet hier“, fuhr er fort, „jetzt geh‘ ich hin in die Höhle, mein Geschäft auszurichten. Fürchtet nichts, ich werde nicht lange aus sein, und wenn ich’s vom Gebirgsherrn erlangen kann, so bring‘ ich ihn zu euch. Scheut euch nicht, eurem Wohltäter treuherzig die Hand zu schütteln, ob sie gleich schwarz und rußig ist. Er tut euch nichts zuleide und freut sich seiner guten Tat und unseres Dankes gewiss! Seid nur beherzt, er wird euch goldene Äpfel und Pfeffernüsse austeilen.“

Obgleich nun das bängliche Weib viel gegen die Wallfahrt in die Felsenhöhle einzuwenden hatte und auch die Kinder jammerten und weinten, sich um den Vater her lagerten und, da er sie auf die Seite schob, ihn an den Rockfalten zurückzuziehen sich anstemmten, so riss er sich doch mit Gewalt von ihnen in den dicht verwachsenen Busch und gelangte zu dem wohlbekannten Felsen. Er fand alle Merkzeichen der Gegend wieder, die er sich wohl ins Gedächtnis geprägt hatte. Die alte halberstorbene Eiche, an deren Wurzel die Kluft sich öffnete, stand noch wie sie vor drei Jahren gestanden hatte, doch von einer Höhle war keine Spur mehr vorhanden. Veit versucht’s auf alle Weise, sich den Eingang in den Berg zu öffnen, er nahm einen Stein, klopfte an den Felsen. Er sollte, meinte er, sich auftun. Er zog den schweren Geldsack hervor, klingelte mit den harten Talern und rief so laut er nur konnte: „Geist des Gebirges, nimm hin, was dein ist“. Doch der Geist ließ sich weder hören noch sehen. Also musste sich der ehrliche Schuldner entschließen, mit seinem Säckel wieder umzukehren. Sobald ihn das Weib und die Kinder von ferne erblickten, eilten sie ihm freudvoll entgegen. Er war missmutig und sehr bekümmert, dass er seine Zahlung nicht an die Behörde abliefern konnte, setzt sich zu den Seinen auf einen Rasenrain und überlegte, was nun zu tun sei. Da kam ihm sein altes Wagestück wieder ein. „Ich will“, sprach er, „den Geist bei seinem Ekelnamen rufen; wenn’s ihn auch verdrießt, mag er mich bläuen und zupfen, wie er Lust hat, wenigstens hört er auf diesen Ruf gewiss;“ schrie darauf aus Herzenskraft: „Rübezahl! Rübezahl!“ Das angstvolle Weib bat ihn, zu schweigen, wollte ihm den Mund zu halten. Er ließ sich nicht wehren und trieb’s immer ärger. Plötzlich drängte sich jetzt der jüngste Bube an die Mutter an, schrie bänglich: „Ach, der schwarze Mann!“. Getrost fragte Veit: „Wo?“ – „Dort lauscht er hinter jenem Baume hervor;“ und alle Kinder krochen in einen Haufen zusammen, bebten vor Furcht und schrien jämmerlich. Der Vater blickte hin und sah nichts, es war eine Täuschung, nur ein leerer Schatten; kurz, Rübezahl kam nicht zum Vorschein, und alles Rufen war umsonst.

Die Familie trat nun den Rückweg an, und Vater Veit ging ganz betrübt und schwermütig auf der Landstraße vor sich hin. Da erhob sich vom Walde her ein sanftes Rauschen in den Bäumen, die schlanken Birken neigten ihre Wipfel, das bewegliche Laub der Espen zitterte, das Brausen kam näher, und der Wind schüttelte die weitausgestreckten Äste der Steineichen, trieb dürres Laub und Grashalme vor sich her, kräuselte im Wege kleine Staubwolken empor, an welchem artigen Schauspiel die Kinder, die nicht mehr an Rübezahl dachten, sich belustigten und nach den Blättern haschten, womit der Wirbelwind spielte. Unter dem dürren Laube wurde auch ein Blatt Papier über den Weg geweht, auf welches der kleine Geisterseher Jagd machte. Doch wenn er danach griff, hob es der Wind auf und führte es weiter, dass er’s nicht erlangen konnte. Drum warf er seinen Hut danach, der’s endlich bedeckte; weil’s nun ein schöner weißer Bogen war und der ökonomische Vater jede Kleinigkeit in seinem Haushalt zu nutzen pflegte, so brachte ihm der Knabe dem Fund, um sich ein kleines Lob zu verdienen. Als dieser das zusammengerollte Papier aufschlug, um zu sehen, was es wäre, fand er, dass es der Schuldbrief war, den er an den Berggeist ausgestellt hat, von oben herein zerrissen, und unten stand geschrieben: Zu Dank bezahlt.

Wie das Veit inneward, rührt’s ihn tief der Seele, und er rief mit freudigem Entzücken: „Freue dich, liebes Weib, und ihr Kinder allesamt freut euch. Er hat uns gesehen, hat unseren Dank gehört, unser guter Wohltäter, der uns unsichtbar umschwebte, weiß, dass Veit ein ehrlicher Mann ist. Ich bin meiner Zusage quitt und ledig, nun lasst uns mit frohem Herzen heimkehren.“ Eltern und Kinder weinten noch viele Tränen der Freude und des Dankes, bis sie wieder zu ihrem Fuhrwerk gelangten, und weil die Frau groß Verlangen trug, ihre Freundschaft heimzusuchen, um durch ihren Wohlstand die filzigen Vettern zu beschämen – denn der Bericht des Mannes hatte ihre Galle gegen die Knauser rege gemacht – so rollten sie frisch den Berg hinab, gelangten in der Abendstunde in die Dorfschaft und hielten bei dem nämlichen Bauernhofe an, aus dem Veit vor drei Jahren war hinaus gestoßen worden. Er pochte diesmal ganz herzhaft an und fragte nach dem Wirte. Es kam ein unbekannter Mann zum Vorschein, der gar nicht zur Freundschaft gehörte. Von diesem erfuhr Veit, dass die reichen Vettern ausgewirtschaftet hatten. Der eine war gestorben, der andere verdorben, der dritte davongegangen, und ihre Stätte war nicht mehr gefunden in der Gemeinde. Veit übernachtete nebst seiner Rollwagengesellschaft bei dem gastfreien Hauswirt, der ihm und seinem Weibe das alles weitläufig erzählte, kehrte tags darauf in seine Heimat und an seine Berufsgeschäfte zurück, nahm zu an Reichtum und Gütern und blieb ein rechtlicher, angesehener Mann sein Leben lang.