子どもたちの読書の時間: 15 分

昔、とても年とったおばあさんがいて、山あいの人里はなれた空き地にがちょうの群れと一緒に住み、そこに小さな家をもっていました。その空き地は大きな森に囲まれ、毎朝おばあさんは松葉杖をついてよたよた森へ入って行きました。ところがそこではとても元気で、おばあさんの年の割には人が想像もつかないほどしっかりして、がちょうの草を集め、手が届くだけの野の果物を摘み、全部背負って家へ運びました。重い荷でおばあさんが地面に押しつぶされたかと誰でも思ったでしょうが、いつも無事に家に持ち帰りました。誰かと会うと、いつもとても礼儀正しく挨拶しました。「村人さん、こんにちは、いいお天気ですね。ああ、私が草を引きずっているので驚いていらっしゃるんでしょうが、誰でも重荷を背負わなくてはいけないですからね。」それでも、人々はできることならおばあさんと出会いたくなくて、回り道をする方を好みました。息子たちと一緒にいる父親がすれ違う時、父親は「あのばあさんに気をつけるんだよ。手袋の下に鉤づめがあるんだからね。あれは魔女だよ。」と囁きました。

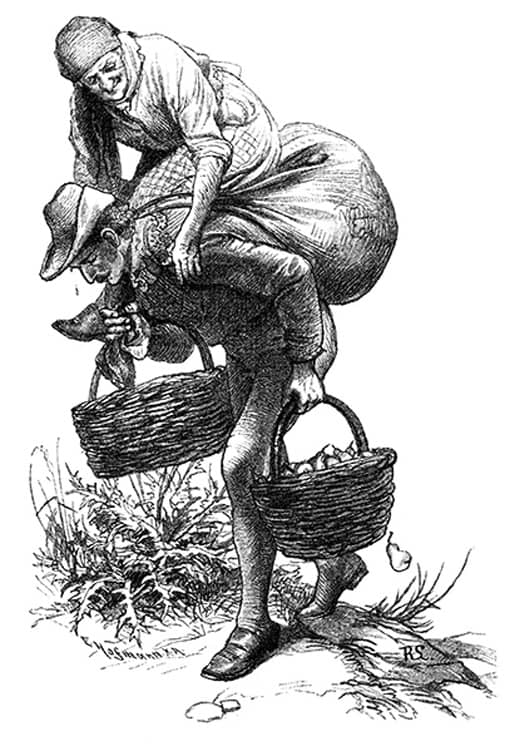

ある朝、ハンサムな若い男が森を通っていきました。太陽が輝き、鳥たちがさえずり、涼しいそよ風が木の葉の間を吹き、若い男は嬉しさと楽しさにあふれていました。まだ誰とも出会っていませんでしたが、ふいに年とった魔女が地面に膝まづいて草刈り鎌で草を刈っているのが見えました。袋にはもういっぱい詰めてあり、その近くには二つのかごがあり、リンゴやナシでいっぱいでした。

「だけど、おばあさん、どうやって運ぶんだい?」と若い男は言いました。

「運ばなくちゃいけないのですよ、だんなさん、金持ちの子供はそんなことをしなくてもいいですが、お百姓には、『後ろを見るな、自分の曲がった背中が見えるだけだ』という言い習わしがありますよ。」とおばあさんは答えました。若い男がそばに立ったままなので、「手伝っておくれかい?」とおばあさんは言いました。「あんたはまだ背中が真直ぐだし、若い脚をしてるんだから、大したことじゃないでしょうよ。それに私の家はここからそんなに遠くないさね。山のかげの荒れ地にあるんだ。あんたならうんと早くそこについてしまうよ。」

若い男はおばあさんが可哀そうになりました。「私の父は確かに百姓ではなく」と若い男は答えました。「金持ちの伯爵なんだ。でも、物を運べるのはお百姓だけではないと分かってもらうために、荷物を背負いましょう。」「やってくれるのなら」とおばあさんは言いました。「とても嬉しいね。きっと一時間は歩かなくちゃならないけど、あんたには問題になるもんかね。ただりんごと梨も運ばなくちゃいけないよ。」若い男は一時間歩くと聞くといくぶん不安になって来ました。しかし、おばあさんは若い男をはなそうとはしないで、荷物を背にのせ、腕に二つのかごをかけました。「ほらね、とても軽いじゃろ。」とおばあさんは言いました。「いや、軽くないよ。

」と伯爵は答え、悲しそうな顔をしました。「袋は石ころが詰まっているみたいに重くのしかかるし、リンゴとナシは鉛のように重いよ。息もできないくらいだ。」

伯爵は全部下ろしてしまおうと思いましたが、おばあさんはそうさせてくれませんでした。「見てごらん」と嘲って言いました。「若い殿方は、ばばあの私がいつもしょっているのを運ばないってか。口は立派だね、だけど、いざやる段になるとすたこら逃げるってわけだ。」「ぼさっと何をつっ立ってるんだい?」と続けて言いました。「さっさと歩かんかい、だれも荷物をおろしてやらないよ。」

平らな地面を歩いてるうちはそれでもまだ耐えられましたが、山道で上らなくてはいけなくなり、石はまるで生きているように足元から転がると、もう力の限界を越えていました。伯爵の額に汗の玉が吹きだし、背中には熱いのも冷たいのも汗が流れ落ちました。「おばあさん、もうだめだ。ちょっと休みたい。」と伯爵は言いました。「ここではだめだよ」とおばあさんは答えました。「家についたら休ませてやるよ。だけど今は進まなくちゃ。そうしたらあんたにいいことがあるかもしれないよ」「おばあさん、図々しくなっているよ。」と伯爵は言って荷物をふりおろそうとしました。しかしいくらやっても無駄でした。荷物は背中に生えてでもいるようにしっかりくっついていました。伯爵は体を振り回したりひねったりしましたが荷物を取り除くことができませんでした。

おばあさんは見て笑って、すっかり喜んで松葉杖でぽんぽん跳ねまわりました。「怒りなさんな。だんなさん」とおばあさんは言いました。「雄の七面鳥みたいに顔が赤くなっていなさる。我慢して荷物を運びなさいよ。家に着いたら良いものをあげるからさ。」どうしようもありませんでした。伯爵は運命に従うしかなく、おばあさんのあとを辛抱強くよろよろ進みました。おばあさんはますます速くなるようで、伯爵の荷はだんだん重くなりました。突然おばあさんはポンと跳ね、荷物の上に飛び乗り、上に座りました。それでおばあさんがどんなに萎びていても、一番でっぷりした村娘より重かったのです。若者の膝はがくがくしました。しかし、進まないと、おばあさんは小枝とちくちくするイラクサで脚を打ちました。ひっきりなしに呻きながら、伯爵は山を登り、やっとおばあさんの家に着きました。そのときは伯爵はもうくず折れる寸前でした。がちょうたちがおばあさんに気づいて、翼をパタパタさせ、首を伸ばしてがあがあ鳴きながら駆けてきて、おばあさんを出迎えました。

がちょうの群れの後ろから棒きれを持って、強くて太いけれど夜のように醜い田舎娘が歩いてきました。「おかあさん」と娘はおばあさんに言いました。「何かあったの?ずいぶん遅かったのね。」「そんなことないさ。お前。」とおばあさんは答えました。「何も悪いことは起きなくて、それどころか、この親切な殿方に出会ったよ。それで荷物を運んでくれたんだ。考えてもごらん。私が疲れると、私まで背負ってくれたんだよ。だから道がちっとも長いと思わなかったさ。私たちは楽しんでずっと冗談を言い合っていたからね。」

とうとうおばあさんは下りて、若者の背から荷物をとり、腕からかごを下ろすと、とても優しい目で見て言いました。「さあ、戸口の前のベンチに座って休みな。しっかり仕事をしたから、お礼はきちんとするよ。」それからがちょう番の娘に「お前、家に入りな。若い殿方と二人だけでいるのはだめだよ。火に油を注いではいけない。殿方がお前に恋をするかもしれないからね。」と言いました。伯爵は笑っていいのか泣いていいのかわかりませんでした。(あんな恋人なんて)と思いました。(あの娘が三十歳若くたって、心を動かされないよ)

その間、おばあさんはがちょうをまるで子供たちのようになでたりさすったりしていましたが、娘と一緒に家に入りました。若者は茂ったリンゴの木の下でベンチに寝転がりました。空気は暖かく穏やかでした。周りに緑の草原が広がり、西洋サクラソウやタイム、他の何千もの花が咲いていました。

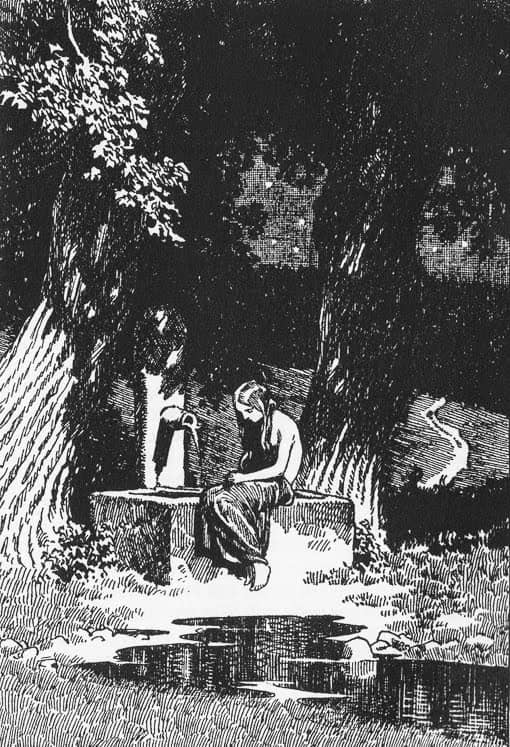

その草原の真ん中をきれいな小川が流れ、太陽の光が反射してきらきらしていました。白いがちょうたちが行ったり来たり、水でバチャバチャやったりしていました。(ここはとても気持ちがいいなあ)と若者は言いました。(だけどとても疲れて目を開けていられないな。少し眠ろう。風がびゅっと吹いて僕の脚を体から吹き飛ばさないといいんだけどな。なんせ脚が火口(ほぐち)みたいにぼろぼろだから。)

しばらく眠ったあと、おばあさんが来て若者を揺り起こしました。「起きて」とおばあさんは言いました。「ここにはいられないよ。確かにひどい目にあわせたよ。それでもそれで命がなくなったわけじゃないからね。お金や土地だったらあんたはいらないだろうから、ほら、他のものをあげるよ。」そうして小さな箱を伯爵の手に渡しました。それは一つのエメラルドを切って作られたものでした。「大事にするんだよ、あんたに幸福を運んでくるんだから。」とおばあさんは言いました。伯爵は跳ねあがりました。とてもすっきりした気分で力を回復したので、おばあさんに贈り物のお礼を言い、美しい娘を振り返りもしないで出発しました。

伯爵はもうしばらく歩いていましたが、まだ遠くからがちょうたちの鳴き声が聞こえました。伯爵は三日間荒れ地を抜けるまでさまよわなくてはなりませんでした。それから大きな町に着きました。だれも伯爵を見知っていなかったので、王宮に案内され、そこには王様とお后さまが玉座に座っていました。伯爵は膝まづいて、ポケットからエメラルドの箱を出し、お后の足元に置きました。お后は伯爵に立ち上がって小箱を渡すよう言いました。ところがその箱を開けて中を覗いた途端、お后は死んだように床に倒れました。伯爵は王様の家来に捕まえられ、牢獄に送られそうになりました。そのときお后が目を開き、伯爵を放すよう命じました。それからお后は、伯爵と二人きりで話したいので他の者はさがるように、と言いました。

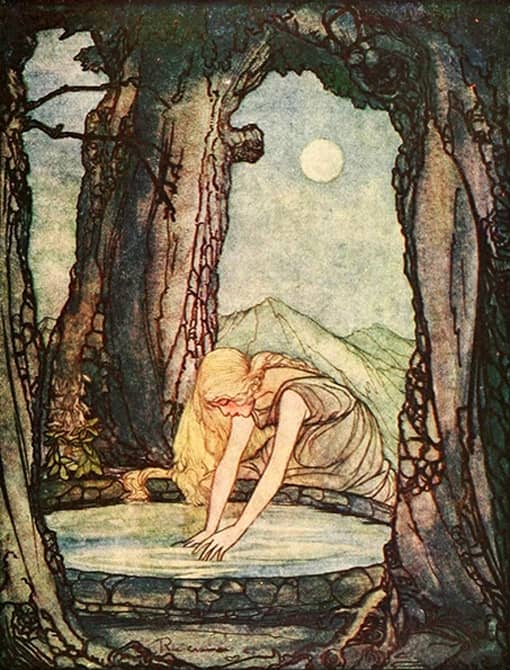

自分だけになると、お后は激しく泣き始め言いました。「栄華と名誉に囲まれていても何の役に立ちましょう。毎朝私は苦しみと悲しみを心に抱いて目が覚めます。私には娘が三人いました。一番下の娘はとても美しく、世間のみんなが娘を奇跡だと思ってみたものです。雪のように白く、りんごの花のようにバラ色、髪は太陽の光のように輝いている子でした。泣くと目から出るのは涙ではなく真珠や宝石だけでした。15歳のとき王様が三人の娘たちをみんな玉座の前に呼び寄せました。下の娘が入ってきたとき人々がどれだけ娘をじっと見ていたかご覧に入れたかったですわ。」

「それから王様が言いました。『娘たち、わしはいつ死ぬかわからない。今日、わしが死んだ時お前たち一人一人が受け取るものを決めようと思う。お前たちはみんなわしを愛してくれているが、一番わしを愛してくれる者に一番よいものをやろう。』娘たち一人一人は自分が一番王様を愛していると言いました。『どれだけ愛してるか説明してもらえないかな、そうするとお前たちの気持ちがよくわかるだろう。』と王様は言いました。一番上の娘は『一番甘い砂糖のようにお父様を愛しています。』と言いました。二番目の娘は『私の一番素敵なドレスのようにお父様を愛しています。』と言いました。だけど、末の娘は黙っていました。それで父親は、『どうした?お前はどれだけ愛してくれるのかな?』と言いました。『わかりません。私の愛を何にも比べられませんわ。』だけど父親は何か名前をあげなさいと言い張りました。それでとうとう娘は言いましたの。『一番の食べ物でも塩がなければおいしくありません。それで私はお父様を塩のように愛しています。』王様はそれを聞くとかんかんに怒って、『お前がわしを塩のように愛するなら、お前の愛に塩で返そうではないか』と言いました。

そのあと、国を上の二人の娘に分け与えて、末の娘には背中に塩の袋を結わえさせ、二人の家来に言いつけて荒れた森に連れてゆかせました。私たちみんなは末の娘のために許しを願ったり祈ったりしましたわ。」とお后は言いました。「だけど王様は怒りを鎮めることができなかったのです。別れる時末の娘はどんなに泣いたことでしょう。娘の目から流れた真珠が道じゅうに散らばりました。王様はやがてあとになるとそんなに厳しくしたことを悔いて、可哀そうな子供を森じゅうさがさせましたが、誰もみつけることができませんでした。野の獣たちが娘を食べてしまったのではと考えると、悲しくてどうしようもありません。娘はまだ生きていて、ほら穴に隠れてしまっているんだとか、思いやりのある人たちのところで保護されているんだという望みを持って何度も自分をなぐさめました。」

Learn languages. Double-tap on a word.Learn languages in context with Childstories.org and Deepl.com.

Learn languages. Double-tap on a word.Learn languages in context with Childstories.org and Deepl.com.背景情報

解釈

言語

グリム兄弟の物語「泉のそばのがちょう番の女」は、魔法と冒険を絡めた典型的なメルヘンです。この物語では、予期せぬ出会いを通じて主人公が試練や変化を経験します。年老いた女性が魔女のように振る舞い、若い伯爵に重荷を背負わせることで物語が動き出します。内容には以下のような重要なテーマがあります。

試練と成長: 若い伯爵はおばあさんの重荷を運ぶという試練を通じて、自分の意志や体力を試されます。この試練は彼の人間性や成長を示すもので、メルヘンにおいてよく見られる要素です。

魔法と不思議な贈り物: 物語の中で、魔女のような存在が登場し、普通では考えられないような力を持っていることが示されます。そして、最終的に伯爵には不思議な贈り物としてエメラルドの箱が渡されます。これは、古くからの知恵や教訓が潜んでいることを象徴しています。

家族と愛の試み: お后の話から、家族愛や誤解による悲劇が語られます。特に末の娘が父親に対して「塩のように愛している」と表現する部分は、愛の形を比喩を使って示すものであり、それが理解されずに悲劇を招くこととなります。これは、愛の表現とその解釈についての重要性を語っています。

この物語は、幻想的な要素を通じて人間関係や試練の意義を描き出し、教訓を込めています。これらのテーマは、多くのグリム童話に共通するメッセージとも重なります。

グリム兄弟の物語「泉のそばのがちょう番の女」は、彼らの多くの他の物語と同様に、様々な解釈を引き出すことができる不思議な要素と教訓を含んでいます。この物語では、見た目や肩書きでは判断できない隠れた価値や美徳についてのテーマが展開されています。

外見と本質

物語の中で、老いたり醜かったりするキャラクターが善行を行い、美しい娘が過去に不当な扱いを受けたことが明かされます。これは、外見や表面的な印象ではなく、本質が重要であることを示唆しています。老いたおばあさんは一見すると無力で怪しげですが、彼女の行動や若者への報酬は、彼女がただの魔女ではなく、深い知恵と知識を持った存在であることを示しています。

若者の成長と学び

若い伯爵は、最初は戸惑いと不満を抱きながら老女を手助けしますが、その過程で謙虚さと思いやり、忍耐を学びます。彼の旅と試練は、個人の成長の物語として理解することができ、行動の結果として得られる知恵や報酬が描かれています。

家族と愛の本質

物語の中の王女のエピソードは、愛の本質とは何かを問いかけます。彼女が「塩」にたとえた愛情は、日常生活に欠かせない基本的で貴重なものであり、他の贅沢品や一時的な喜びを超える価値を持つものであることを示しています。父親の誤解と後悔は、愛を軽視せず、深く考えることの重要性を強調しています。

贖罪と許し

エメラルドの箱を手にした伯爵が王国に戻り、そこから真実が明かされる展開は、誤った行動や誤解が正されるための一歩であり、許しと和解の重要性を示しています。王女の身を案じる母親の嘆きと涙は、家族の想いと再会の希望を強調します。

この物語は、不思議で神秘的な要素を持ちながらも、人間の本質や道徳的な教訓を考えさせる深い作品です。読者は、表面的な要素を超えて、物語が伝える教訓やメッセージを見つけることができます。

The text you provided is a fairy tale by the Brothers Grimm, titled „The Goose Girl at the Well“ („泉のそばのがちょう番の女“). This tale involves themes of kindness, transformation, and the rewards of helping others, which are common motifs in fairy tales. Here’s a brief linguistic and thematic analysis of the story, focusing on its main elements:

Plot Summary: The story tells of an old woman who lives alone with a flock of geese in a secluded area surrounded by forest. Despite her age, she is remarkably strong and self-sufficient. One day, a young count encounters her struggling to carry a heavy load and offers to help. The old woman places a seemingly unbearable burden on him, which he cannot rid himself of. Eventually, the count is rewarded for his perseverance with an emerald box that brings him fortune.

Characters

The Old Woman: A witch-like figure with mysterious powers, she tests the count’s willingness to help and embodies the wise old crone archetype. Her initial appearance is deceiving, masking her true nature and abilities.

The Young Count: Represents the noble yet somewhat naïve hero who embarks on a journey of self-discovery and growth by helping others, even at personal cost.

The Geese: Symbolize innocence and purity, and are often associated with transformation in folklore.

The Goose Girl at the Well: The young woman who tends to the geese. Her identity and story are revealed later in the tale, connecting to the themes of lost royalty and redemption.

Themes

Transformation and Redemption: The young count undergoes a physical and spiritual journey, bearing the burdens placed upon him, which ultimately leads to his reward and redemption.

The Power of Kindness: The count’s willingness to help the old woman, despite his noble status, underscores the theme that kindness and humility are noble virtues rewarded in fairy tales.

Appearances vs. Reality: The tale plays with the notion of deceptive appearances, as the old woman is not what she seems, and the burdens initially perceived as curses turn out to be blessings.

Linguistic Elements

Descriptive Language: The tale uses rich, descriptive language to create vivid images, especially in describing the natural settings and the old woman’s interactions with the environment.

Dialogue: The dialogue is used to reveal character traits and advance the plot, particularly in the interactions between the count and the old woman.

Symbolism: Objects such as the emerald box carry symbolic weight, representing wealth, power, and the magical rewards often found in fairy tales.

Moral Lessons: The story emphasizes the value of perseverance, humility, and kindness. It suggests that true worth is not always immediately visible and that noble actions are eventually rewarded.

In this tale, the Brothers Grimm encapsulate the enduring elements of fairy tales: mystique, morality, and the eventual triumph of virtue. The linguistic choices and narrative structure reflect the traditional storytelling techniques that have engaged audiences for generations.