子どもたちの読書の時間: 16 分

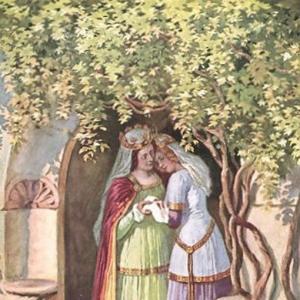

昔、貧しいお百姓がいました。夜にお百姓がかまどのそばに座って火をかきおこし、おかみさんは座って糸を紡いでいました。その時、お百姓は、「子供がいないのはわびしいなあ。おれんちではとても静かで、よそんちでは賑やかでわいわいしてるもんなあ。」と言いました。「そうねぇ」とおかみさんは言ってため息をつきました。

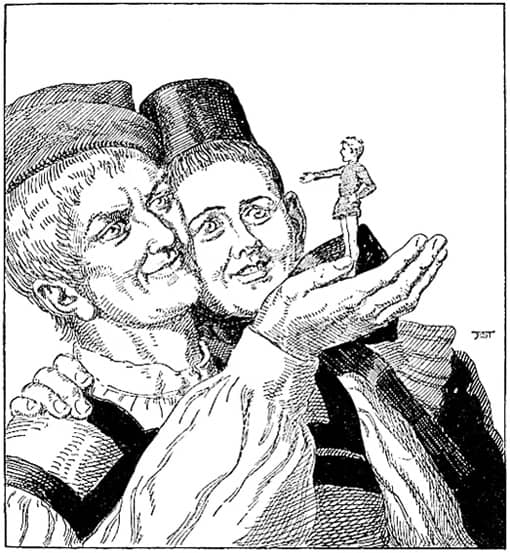

「たった一人でもいたら、その子がとても小さく親指くらいしかなくても、とても嬉しいし、それでも私たちはその子を心から可愛がるんだけどねぇ。」さて、おかみさんは具合が悪くなり、七か月経つと、子供を生みました。その子には手足はきちんとあったものの、親指くらいしか大きくありませんでした。それで二人は「おれらが望んだようになったんだ。これはおれたちの可愛い子供だよ。」と言いました。そしてその大きさから二人はその子を親指太郎と呼びました。二人は十分食べさせていましたが、子供は大きくならず最初のときのままでした。それでも利口そうにものを見て、まもなく賢く素早い子供だとわかりました。というのは親指太郎がやることは何でもうまくいったからです。

ある日、お百姓は森へ木を切りにいく支度をしていました。独り言のように「誰か荷馬車を連れてきてくれたらいいのになあ」と言うと、「ああ、お父さん」と親指太郎が叫びました。「僕がすぐ荷馬車をつれていくよ。任せてくれ。決められた時間に森に着けるからさ。」お百姓はにこにこして言いました。「どうやってできるんだい?。お前は手綱をとって馬を御すには小さすぎるよ。」「そんなのはいいよ、お父さん。お母さんが車に馬をつないでくれさえすれば、僕は馬の耳に入ってどう行くか指令するよ」「そうだな」と父親は答えました。「一度やってみるか。」

時間になると母親は馬を車につなぎ、親指太郎を馬の耳に入れると、親指太郎は、「はいし、はいし」と叫びました。すると馬は主人と一緒にいるようにきちんと進んで、荷馬車は森へ行く正しい道を進みました。ちょうど角を曲がっていて親指太郎が「はいしはいし」と叫んでいるとき、たまたま二人の男がやってきました。「うわっ」と一人が言いました。

「こりゃ何だ?荷馬車が来るけど、御者が馬に話してるのに姿が見えないぞ。」「あれはおかしいな。」ともう一人が言いました。「荷馬車のあとをつけてどこに止まるか見てみよう。」

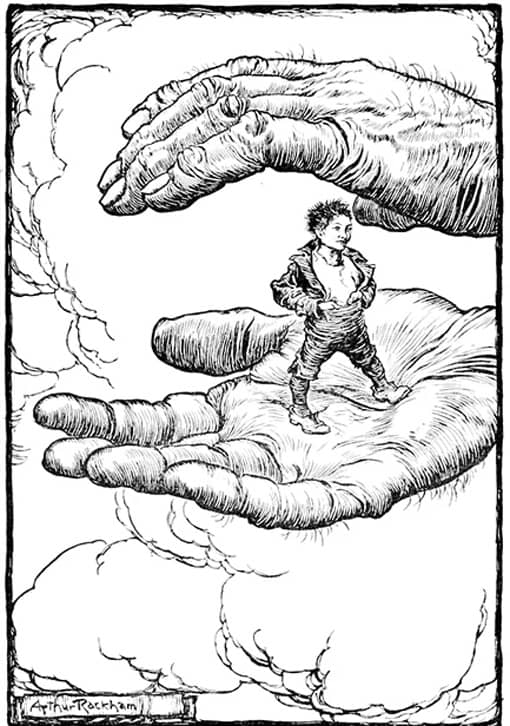

ところで荷馬車はまっすぐ森へ入り、まさに木が切られていた場所へ行きました。親指太郎は父親を見ると、「ほらね、お父さん、荷馬車を連れてきたよ。さあ僕を下ろして。」と叫びました。父親は左手で馬をおさえ、右手で耳から小さい息子をとり出しました。親指太郎はすっかりご機嫌で一本のわらの上に座りました。しかし二人のよそ者は親指太郎を見て、呆気にとられあいた口がふさがりませんでした。しばらくして一人がもう一人を脇へ連れて行き、「おい、あのチビを大きな町で見世物にしたら一財産稼げるぞ。あのチビを買おう。」と言いました。二人はお百姓のところへ行き、「私たちにその小さい子を売ってください。よく面倒をみますから。」と言いました。「とんでもない!」と父親は答えました。「この子は目の中に入れても痛くないほどかわいがっているんです。世界中のお金を集めたってわしから買えませんよ。」

ところが、親指太郎はその取引を聞いて父親の上着のひだを這い上り、肩に来て耳にささやきました。「お父さん、僕を売って。すぐにまた戻ってくるから。」それで父親はかなりたくさんのお金を貰い、息子を二人の男にゆずりました。「どこに座る?」と二人は親指太郎に言いました。「ああ、帽子のつばに僕をのせてください。そうしたら僕は前へ行ったり後ろへ行ったりして、辺りを見れますから。それでも落ちませんよ。」二人は親指太郎の望む通りにしました。

親指太郎が父親に別れを告げた後、二人は親指太郎と出かけていきました。夕暮れになるまで歩くと、親指太郎が、「下ろして。用を足すから。」と言いました。「いいからそこにいろよ。」と親指太郎がのっている帽子の男が言いました。「おれにはどっちでもいいんだ。鳥だって時々おれの上にふんを落とすし。」「だめだよ」と親指太郎は言いました。「僕は礼儀作法を知ってるよ。早く下ろして。」男は帽子を脱ぎ、親指太郎を道端の地面に置きました。親指太郎は芝土の間を少し跳んだり這ったりしていましたが、突然、見つけておいたネズミ穴にスッと入ってしまいました。

画像: Paul Hey (1867 – 1952)

画像: Paul Hey (1867 – 1952)「さよなら、だんなさん、僕抜きで帰ってね。」と親指太郎は言って嘲りました。二人はそちらへ走っていき、ネズミの穴へ杖を差し込みましたが無駄でした。親指太郎はもっとずっと奥へ這っていき、すぐすっかり暗くなってしまったので、二人は怒りながら空っぽの財布をかかえて家に帰るしかありませんでした。

親指太郎は二人が行ってしまったとわかると、地中の通路から這い戻りました。「暗い時に地面を歩くのはとても危ない。」と言いました。「首や足が簡単に折れるからね。」幸いにも空っぽのカタツムリの殻につまずきました。「ありがたい」と言いました。「この中で無事に泊れるよ。」そして中に入りました。それからまもなく、ちょうど眠りかけた時、二人の男が通りかかるのが聞こえ、一人が「あの金持ちの牧師からどうやって金や銀をとろうか?」と言っていました。「僕が教えてやるよ」と親指太郎は二人の話しに割りこんで、叫びました。「ありゃ何だ?」とギョッとして泥棒の一人が言いました。「誰か話してるのが聞こえたぞ。」二人は耳をすまして立ち止まりました。親指太郎はまた「一緒に連れていってくれ。手伝ってやるよ。」と言いました。

「だけどどこにいるんだ?」「地面を見てごらんよ、僕の声がきこえるところを見て。」と太郎は答えました。

そこで泥棒たちはとうとう太郎を見つけ、持ち上げました。「この小鬼、どうやっておれたちを手伝うんだ?」と二人は言いました。「いいかい」と太郎は言いました。「僕が鉄の棒のあいだから忍び込んで、あんたたちが欲しいものを何でも手渡すんだ。」「じゃあ来いよ。」と二人は言いました。「腕のほどをみようじゃないか。」

牧師の家に着くと、親指太郎は部屋に忍び込みましたが、すぐにありったけの大声で「ここにあるものみんな欲しいかい?」と叫びました。

泥棒たちはびっくりして、「だけど、小さい声で言えよ、誰も目を覚まさないようにな。」と言いました。

しかし、親指太郎はこれがわからない振りをして、もう一度「何が欲しいんだ?」と叫びました。「ここにあるものみんな欲しいのかい?」

隣の部屋で眠っていた料理人に、これが聞こえ、ベッドで起きあがり耳をすましました。一方泥棒たちはギョギョッとして少し離れたところまで逃げてしまいましたが、そのうちまた勇気を出して、「チビのいたずらめ、おれたちをからかってやがるんだ」と考えました。二人は戻ってきて、太郎にささやきました。「おい、まじめにやれ。何かとってよこせ。」

すると太郎はまたありったけの大声で叫びました。「本当に何でも渡すよ。手を中に入れてよ。」

耳をすましていた女中にこれがとてもはっきり聞こえたので、ベッドから跳び下り、戸に走って行きました。泥棒たちは恐れをなして亡霊の軍勢が追いかけてきてるかのように逃げましたが、女中には何も見えなくて、明かりをつけに行きました。

ろうそくをもって女中が戻って来たとき、親指太郎はみつからないで納屋に行きました。女中はすみずみを調べて何も見つからなかったので、(結局寝ぼけていただけだったんだわ)と思ってまたベッドに戻って寝ました。親指太郎は干し草の間に登り眠るのに最高の場所を見つけました。そこで夜明けまで休み、それから両親のところへ帰ろうと思いました。

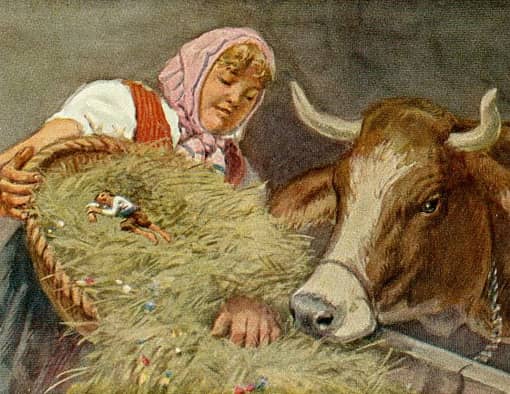

しかし、他の災難が太郎を待ちうけていました。本当に、この世には心配事や難儀がたくさんあるものです。夜が明けると、女中は雌牛にえさをやるためにベッドから起きました。そのまま歩いて納屋に入り、腕いっぱいに干し草をかかえましたが、それは可哀そうにもちょうど親指太郎が中で眠っていた干し草でした。

画像: Paul Hey (1867 – 1952)

画像: Paul Hey (1867 – 1952)ところが、太郎はぐっすり眠っていたので何も知らず、干し草と一緒に牛の口に入ってしまってからはじめて目が覚めました。

「わあ、大変!」と太郎は叫びました。「どうして布叩き機に入ったんだ?」しかし、すぐに自分がどこにいるかわかりました。それで、牛の歯につぶされてばらばらにならないように気をつけなければなりませんでしたが、次は干し草と一緒に胃に滑り落とされました。「この小さな部屋に窓は忘れられてるよ。」と親指太郎は言いました。「陽がささないし、ろうそくも持ってこないしな。」太郎がいるところはとくに気持ち悪く、最悪なのは戸口からどんどん干し草が入り続けて、空いてる場所がどんどんすくなくなってくることでした。とうとう苦しくなって太郎は、「もう飼葉を入れるな!もう飼葉を入れるな!」と大声で叫びました。ちょうどそのとき女中がその牛の乳しぼりをしていて、だれか話すのが聞こえたのに誰も見えなくて、それが夜に聞こえた声と同じ声だとわかりました。それで仰天して椅子から滑り落ち、ミルクがこぼれてしまいました。

大急ぎで主人のところに走って行き、「大変です、だんなさま、牛が喋っています。」と言いました。「お前は気が狂ってるんだ。」と牧師は答えましたが、どうなっているのか確かめに自分でも牛小屋に行きました。ところが、牧師が足を中に踏み入れるか踏み入れないうちに、太郎は「飼葉をもう入れるな、飼葉をもう入れるな!」と叫びました。それで牧師自身も驚いて、(悪魔が牛にのり移ったんだ)と思って、牛を殺すよう命じました。

牛は殺されましたが、太郎が入っていた胃袋は堆肥の山に放り投げられました。親指太郎は胃袋から抜け出ようととても苦労してもがいていました。ところが、自分のまわりにやっといくらか空きを作って、ちょうど頭を出そうとした時に、新しい災難がおこりました。腹をすかした狼がそこへ走ってきて、胃袋をまるごと一飲みにしてしまったのです。親指太郎はくじけませんでした。(ひょっとすると狼は僕の話をきいてくれるかもしれないぞ)と考えました。それで狼のお腹から呼びかけました。「狼くん、すばらしい御馳走のあるところを知ってるよ」

「どこだい?」と狼は言いました。「これこれ、こういう家だよ。台所の流しから入りこまなくちゃいけないんだ。ケーキやベーコン、ソーセージをたらふく食べられるよ。」それで太郎は正確に父親の家を説明しました。狼は二回言われるまでもなく、夜になると流しから体を押し込み、食料品置き場で思う存分食べました。お腹がいっぱいになると狼はまた出ようとしましたが、あまりにふくれていたので同じところから出れませんでした。親指太郎はこれを計算に入れておいたので、狼の体の中で大騒ぎをはじめ、暴れまくり大声で喚き散らしました。「静かにしてくれ。」と狼は言いました。「人を起こしちゃうじゃないか。

」「かまうもんか。」と親指太郎は答えました。「お前はたっぷり食べた、僕も楽しくするんだ」そしてまた力いっぱい叫び始めました。

それでとうとう父親と母親が目を覚まし、その部屋へ駆けていって戸の隙間から中を覗きました。狼が中にいるのがわかると二人は逃げて、父親は斧をもち、母親は草刈りがまを持って戻りました。部屋に入る時、「後ろにいろよ。」と男は言いました。「おれが殴ってそれでやつが死ななかったら、お前が鎌で切り倒してやつの体をばらばらに切るんだ。」すると親指太郎に両親の声が聞こえたので、「お父さん、僕ここだよ。狼の体の中なんだ」と叫びました。父親は大喜びで「有り難い、かわいい子がまた戻ったよ」と言って、子供が怪我をしないように鎌をしまえ、とおかみさんに告げました。

そのあと、父親は腕を振り上げ、狼の頭を力いっぱい殴ったので、狼は死んで倒れました。それから二人はナイフや鋏をもってきて狼の体を切り開き、おちびちゃんをとり出しました。

「ああ」と父親は言いました。「お前のためにどんなに悲しかったことか。」「うん、おとうさん。僕ずいぶん世間を歩き回ったよ。ふうっ、僕はまた新鮮な空気を吸えるよ。」「じゃあ、どこへ行ってたんだ?」「あのね、おとうさん。ネズミの穴にいたり、牛のお腹にいたりして、それから狼のたいこ腹にいたんだ。もうこれからはお父さんたちといるよ。」「そうだね。おれたちも二度とお前を売らないよ。世界中の金を積まれたってごめんだね。」と両親は言って、かわいい息子を抱きしめキスしました。二人は親指太郎に飲み物と食べ物を与え、新しい服を作らせました。というのは旅をしているあいだに服はぼろぼろになってしまったからです。

Learn languages. Double-tap on a word.Learn languages in context with Childstories.org and Deepl.com.

Learn languages. Double-tap on a word.Learn languages in context with Childstories.org and Deepl.com.背景情報

解釈

言語

グリム兄弟による『おやゆびこぞう』は、小さくても賢く勇敢な主人公、親指太郎の冒険を描いた童話です。この物語は、親指ほどの大きさしかない小さな男の子が、数々の困難を乗り越えつつ、様々な冒険を通じて賢さと勇気を発揮するというストーリーが展開します。

物語の冒頭では、子供のいない貧しいお百姓夫婦が登場します。彼らはたとえ親指ほどの大きさの子供でもいいから欲しいと願います。この願いが叶い、親指ほどの大きさの子供「親指太郎」が生まれます。親指太郎はとても賢く、どんなことでもうまくやってのける才能を持っています。

物語の中盤では、親指太郎が父親の仕事を手伝って森まで荷馬車を導くシーンがあります。また、旅の途中で見世物にしようとする男たちや、泥棒、狼などに遭遇し、その都度その小ささを活かしてピンチを切り抜けていきます。

物語の終盤では、親指太郎が狼のお腹から両親のもとに無事に帰ることができ、再び幸せな生活を送る様子が描かれています。物語を通して、親指太郎の冒険心、知恵、そして家族愛が強調されています。彼の小ささはむしろ強みとして描かれており、大きさは問題ではなく、どうやって問題を解決するかが重要であるというメッセージが込められています。

「おやゆびこぞう」はグリム兄弟が編纂したドイツの民話の一つで、小さな親指ほどの大きさしかない少年が主人公の冒険物語です。この物語はいくつかのテーマやメッセージを持っており、それがさまざまな解釈を生む要因となっています。

小さくても価値がある: 主人公の親指太郎は非常に小さいけれども、その知恵と勇気でさまざまな困難を乗り越えます。このことは、体の大きさや外見によらず、内面の強さや賢さによって価値があることを示しています。

冒険と成長: 親指太郎の旅は冒険だけでなく、成長の物語でもあります。彼は家族から離れていくさまざまな挑戦を経て、最後には再び家族のもとに戻ります。この経験を通じて、彼自身や家族が学び成長する姿が描かれています。

家族の愛と絆: 物語の開始と終わりは家族が重要な役割を果たしています。親指太郎がどんなに離れていても、両親の愛と絆は消えることがありません。最終的に家族が再び一緒になる場面は、帰るべき場所としての家族の重要性を強調しています。

騙しと知恵: 親指太郎は何度も危機に直面しますが、彼は自分の小ささを逆手に取り、知恵を絞って状況を切り抜けます。これにより、単純に力や大きさに頼るのではなく、機知や工夫が困難を乗り越える手段になることを示唆しています。

このように「おやゆびこぞう」は、知恵や勇気、家族の絆など普遍的なテーマを含んでおり、多くの読者に共感を呼ぶ物語となっています。物語の中で親指太郎がどのようにして様々な試練を乗り越えていくのかが、読者にとっての大きな魅力となっていると言えるでしょう。

「おやゆびこぞう」(親指太郎)は、グリム兄弟によって収集されたドイツの民話の一つで、独特なキャラクターやプロットを持つ物語です。この物語は、小さな登場人物が賢さと工夫を用いて多くの困難を乗り越え、最終的に自宅へ戻るという冒険譚です。この物語に関するメルヘンの言語学的分析として、以下の点が考えられます。

小人のモチーフ: 主人公の親指太郎は非常に小さいが賢いキャラクターとして描かれています。このような小さいキャラクターはよく民話やファンタジーの物語に登場し、しばしば知恵や機敏さを通じて大きな挑戦を乗り越えます。

寓話的な要素: 親指太郎は様々な困難に直面し、その状況を賢く処理する能力を示します。彼の冒険は、知恵と勇気が物理的な強さに勝ることを示す寓話でもあります。

対比とコントラスト: 物語には、サイズや能力の差異が明確に描かれています。特に、親指サイズであることが彼の制約である一方で、その小ささがユニークな解決策を生むことになります。

言語の特徴: 物語の中で、親指太郎は非常に積極的で、しばしば自分の意見を大声で叫ぶ場面があります。これは、彼が小さくても自分の存在を他者に確実に伝えるための手段として使われています。

音声的な特徴: 親指太郎の声がしばしば大きく聞こえるという点は、彼の存在感を強調すると同時に、コミカルな要素を加えて物語にリズム感を与えています。

物語の教訓: 教訓的な側面として、賢さと適応力がいかに重要であるかを示しています。たとえどんなに小さな存在でも、その知性と創意工夫によって困難を克服できるというポジティブなメッセージが込められています。

このように、「おやゆびこぞう」の物語は、言語的および文化的な観点からも深く興味深い題材となっています。物語はいくつかの異なるテーマや教訓を伝えるための手段として、さまざまな手法を用いて巧みに構成されています。